Sommaire

Environ 46 établissements d’enseignement supérieur offrant des programmes de génie agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie ont été invités à participer à ce sondage. On leur a demandé d’envoyer le sondage en ligne à tous les finissants inscrits à leurs programmes de génie. Au total, 2 222 étudiants ont répondu au sondage 2016.

Choix du génie

Pour de nombreux finissants, la décision de devenir ingénieur semble avoir été prise assez tôt. Cette décision semble avoir été influencée en partie par le fait qu’ils connaissaient un ingénieur; près de la moitié des étudiants disent avoir connu un ingénieur dans leur enfance. Une grande majorité (deux étudiants sur trois) a décidé d’entreprendre des études en génie avant ou pendant ses études secondaires. Ceux qui connaissaient quelqu’un qui était un ingénieur dans leur enfance (70 %) étaient plus susceptibles d’avoir pris la décision d’entreprendre des études en génie avant ou pendant leurs études secondaires que ceux qui n’en connaissaient pas (61 %).

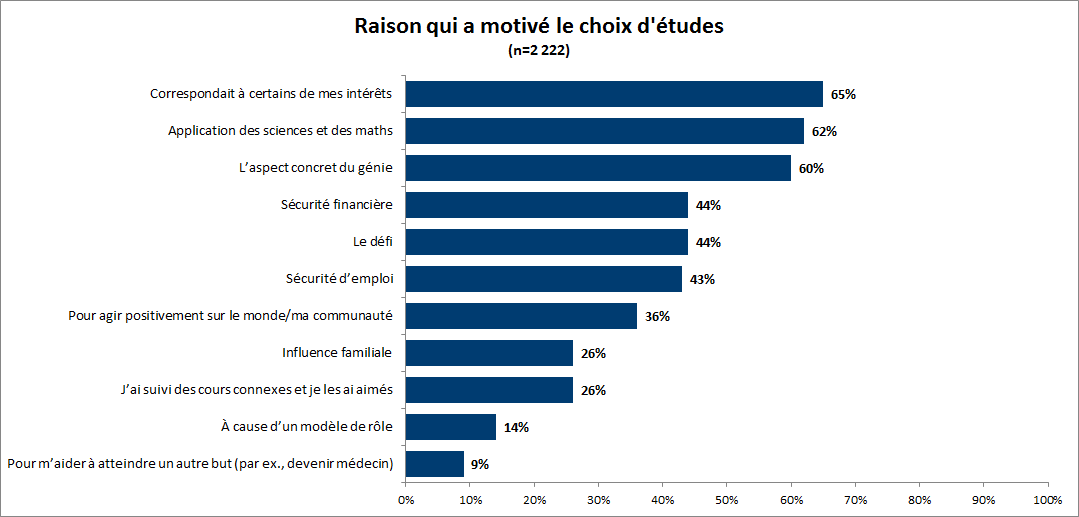

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les étudiants ont fait ce choix. Le plus souvent — tel que mentionné par environ six étudiants sur dix — les étudiants disent avoir choisi le génie parce que cela correspondait à certains de leurs intérêts, parce qu’on y applique les sciences et les mathématiques et parce qu’ils étaient attirés par l’aspect concret du génie. Ils ont également choisi le génie pour la sécurité financière et la sécurité d’emploi, des raisons mentionnées par près de quatre étudiants sur dix.

Expérience au postsecondaire

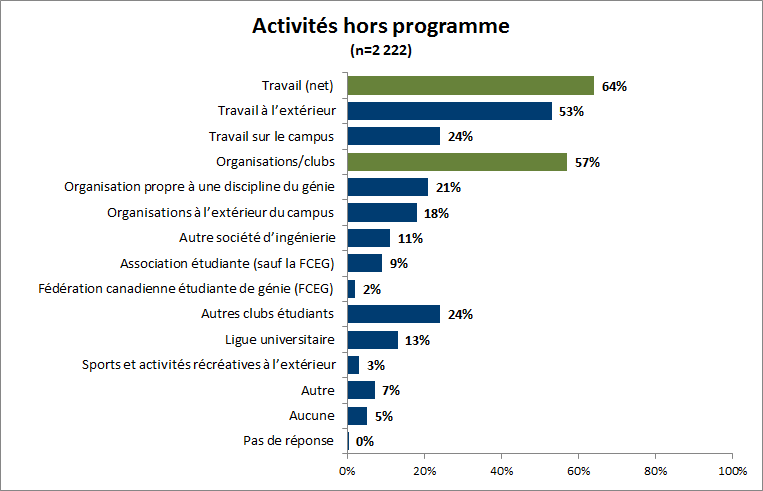

Les étudiants en génie semblent avoir participé à de nombreuses activités hors programme. Près de deux étudiants sur trois indiquent qu’ils travaillaient soit à l’extérieur (53 %), soit sur le campus (24 %). Environ six sur dix faisaient partie de clubs ou d’organisations, le plus souvent des organisations liées à une discipline du génie (21 %), d’autres clubs étudiants (24 %) ou des organisations à l’extérieur du campus (18 %).

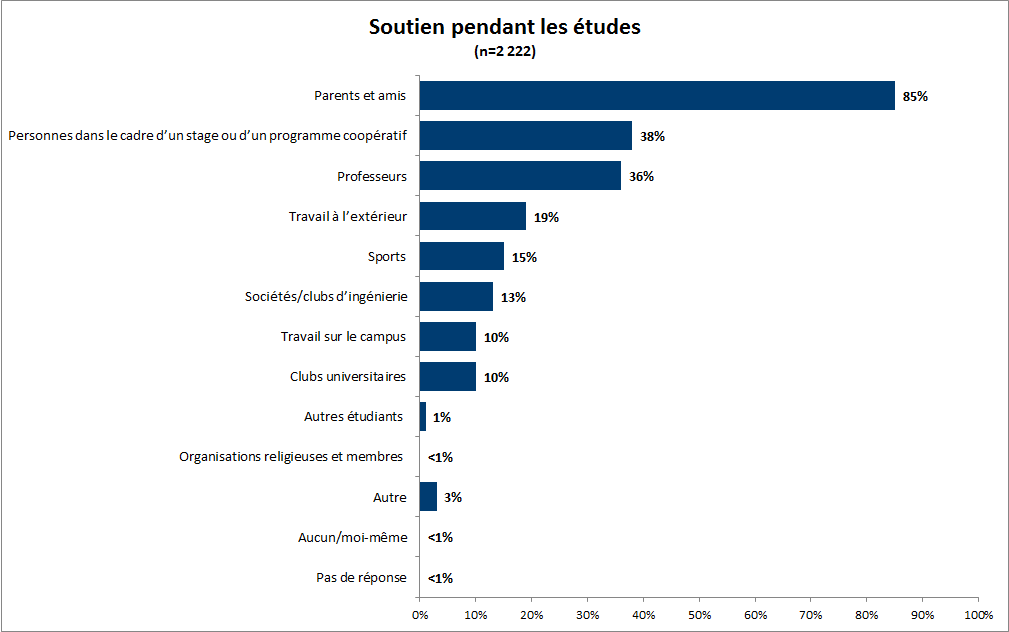

Comme il fallait s’y attendre, la grande majorité, soit près de neuf étudiants sur dix (85 %), disent que ce sont leurs parents et amis qui les ont le plus soutenus pendant leurs études. Toutefois, ils ont également reçu du soutien dans le cadre de leurs études postsecondaires. De nombreux finissants indiquent avoir reçu un grand soutien de la part de professeurs (36 %) ou de personnes dans le cadre d’un stage ou d’un programme coopératif (38 %).

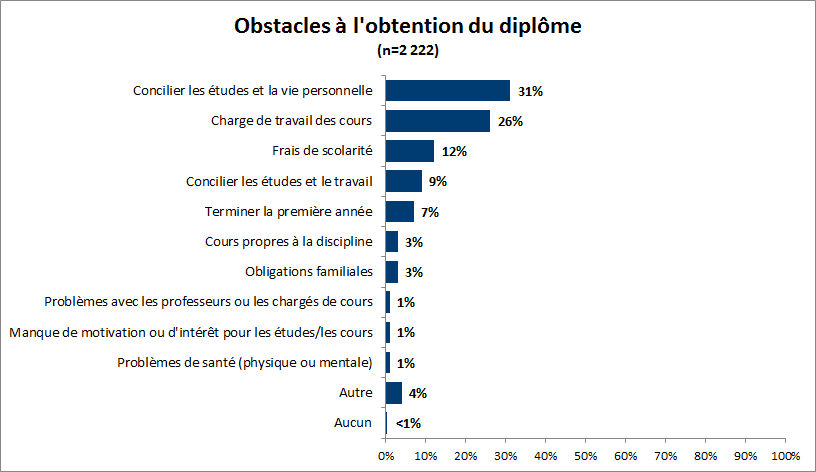

Selon les étudiants, les plus gros obstacles à l’obtention du diplôme sont les autres contraintes de temps. Le plus souvent, les finissants indiquent que les plus gros obstacles sont la conciliation des études et de la vie personnelle (31 %), la charge de travail des cours (26 %) ou la conciliation des études et du travail (9 %). Les étudiants plus jeunes considèrent que la conciliation des études et de la vie personnelle et la charge de travail sont les plus gros obstacles, tandis que les plus âgés mentionnent la conciliation des études et du travail.

Projets postuniversitaires

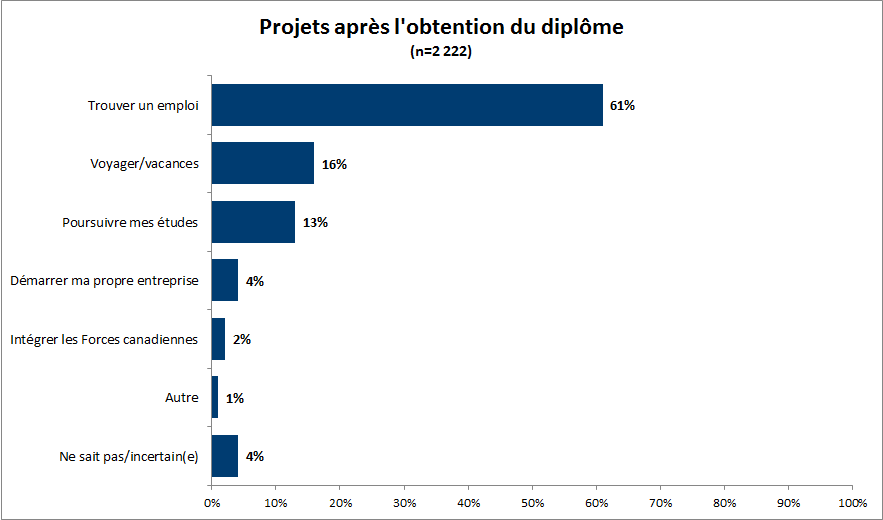

Immédiatement après l’obtention de leur diplôme, six étudiants sur dix prévoient aller sur le marché du travail, tandis que trois sur dix prévoient voyager ou prendre des vacances (16 %) ou poursuivre leurs études (13 %). Plus l’étudiant est âgé, plus il est susceptible d’indiquer que ses projets immédiats sont de se trouver un emploi; huit étudiants sur dix âgés de plus de 27 ans prévoient le faire. Inversement, les étudiants les plus jeunes (moins de 23 ans) sont les plus susceptibles de prévoir voyager (18 %) ou de poursuivre d’autres études (15 %).

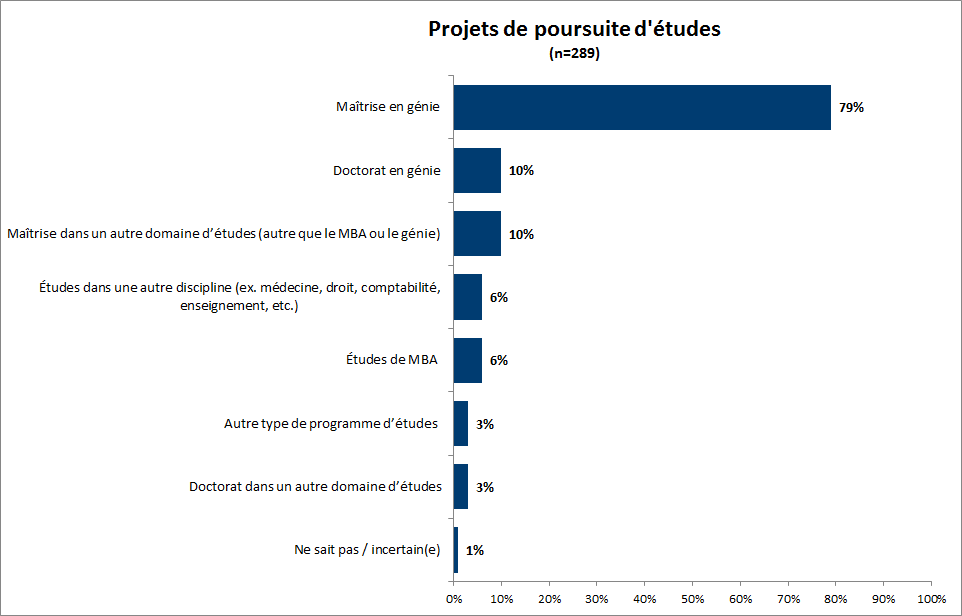

Parmi les finissants qui prévoient poursuivre leurs études, environ neuf sur dix prévoient faire une maîtrise ou un doctorat en génie.

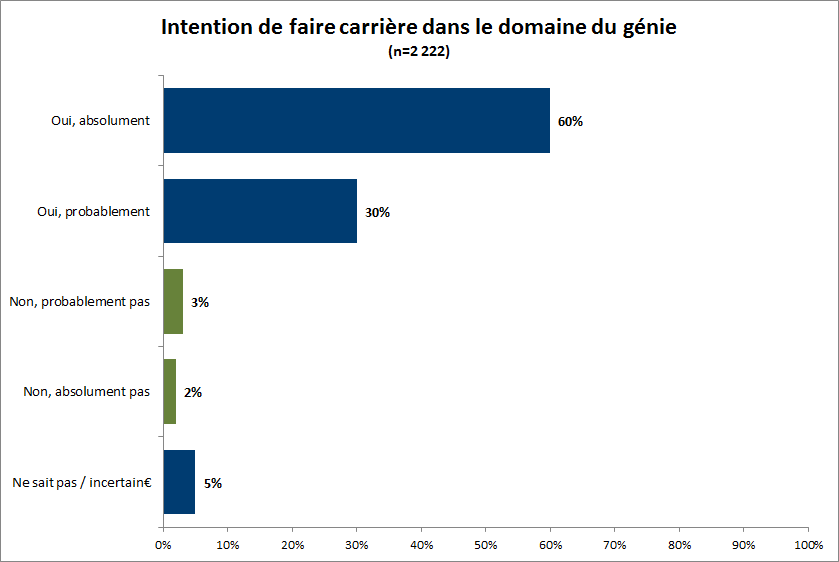

Dans l’ensemble, environ neuf étudiants sur dix indiquent qu’ils feront probablement ou certainement carrière en génie, bien que ce choix soit définitif pour seulement six sur dix. Plus l’étudiant est âgé, plus il est susceptible de dire qu’il fera certainement carrière en génie; parmi les finissants âgés de plus de 27 ans, 76 % indiquent qu’ils le feront certainement.

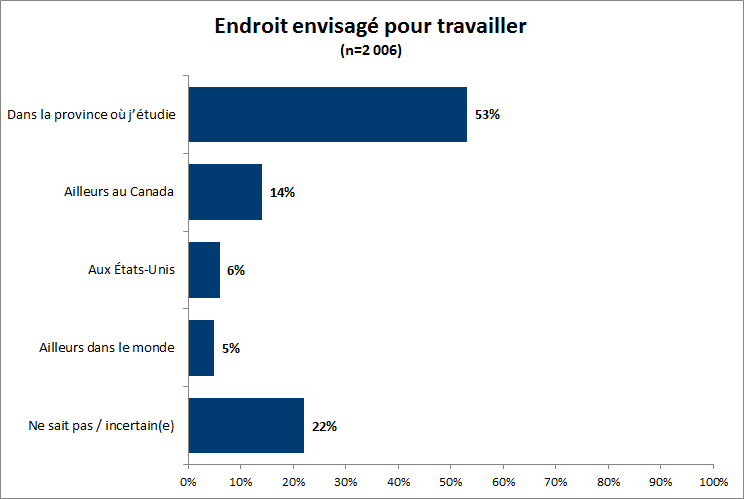

Près de la moitié des étudiants qui prévoient faire carrière en génie prévoient le faire dans la province où ils ont étudié. La majorité des autres finissants sont incertains (22 %), probablement parce qu’ils ne savent pas où leur carrière les mènera. D’autres, encore, prévoient travailler dans une autre province (14 %), aux États-Unis (6 %) ou ailleurs dans le monde (5 %). Ceux qui prévoient voyager (25 %) ou poursuivre leurs études (36 %) immédiatement après avoir obtenu leur diplôme sont moins susceptibles de savoir où ils prévoient travailler.

Près de quatre étudiants sur dix (37 %) disent qu’on leur a déjà offert un emploi dans le domaine du génie. Les étudiants qui prévoient travailler immédiatement après avoir obtenu leur diplôme sont plus susceptibles (41 %) d’avoir reçu une telle offre d’emploi. Cependant, même parmi ceux qui prévoient voyager (35 %) ou poursuivre leurs études (24 %), un grand nombre dit avoir reçu des offres d’emploi.

De nombreuses ressources ont été utiles aux étudiants pour trouver du travail en génie. Environ six finissants sur dix indiquent utiliser au moins une ressource sur le campus, le plus souvent les services offerts aux étudiants (au niveau de l’université) (42 %). Près de la moitié indique avoir reçu de l’aide de mentors, par exemple dans le cadre de stages ou de programmes coop (39 %). Environ la moitié utilise des ressources en ligne, en particulier le site Indeed (18 %).

Les finissants qui ont déjà reçu une offre d’emploi sont plus susceptibles d’avoir recours à des mentors dans le cadre de stages ou de programmes coop (52 %) que ceux qui n’ont pas reçu d’offres (32 %). Ceux qui n’ont pas reçu d’offre d’emploi sont plus susceptibles d’avoir utilisé les services carrière offerts aux étudiants sur le campus — que ce soit au niveau de l’université, à la faculté de génie ou dans leur département ou sur des sites Web — que ceux qui ont reçu une offre.

Activité professionnelle

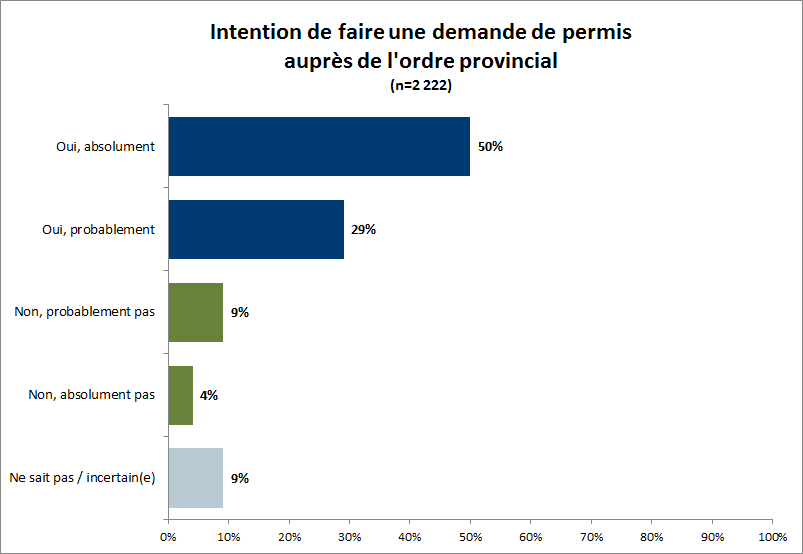

Environ huit étudiants sur dix indiquent qu’ils ont certainement (50 %) ou probablement (29 %) l’intention de faire une demande de permis d’exercice (ing.) auprès de leur ordre provincial. Deux étudiants sur dix disent qu’ils ne feront certainement ou probablement pas de demande (13 %) ou qu’ils sont incertains (9 %). Les étudiants plus âgés sont plus susceptibles que les plus jeunes de dire qu’ils feront certainement une demande. Curieusement, il ne semble pas que le fait qu’un étudiant ait reçu une offre d’emploi dans le domaine du génie fasse une différence sur ses projets concernant la demande de permis.

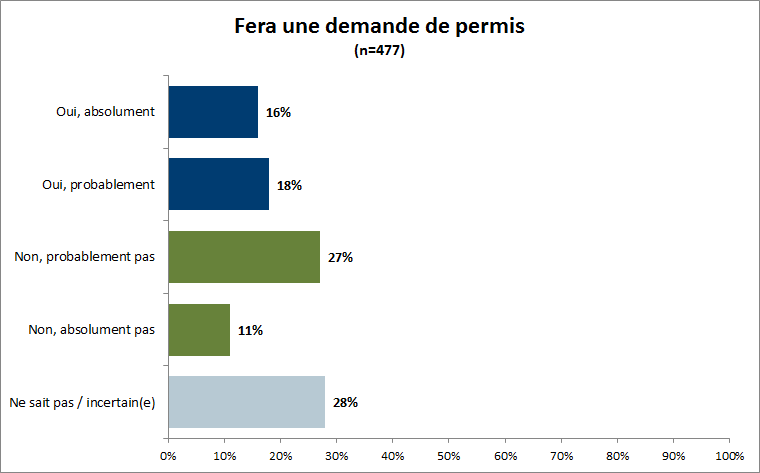

Après avoir indiqué aux finissants qui ne prévoyaient pas faire de demande ou qui étaient incertains qu’un permis était nécessaire pour se déclarer légalement ingénieur ou exercer comme ingénieur, près d’un étudiant sur trois indique qu’il fera certainement (16 %) ou probablement (8 %) une demande.

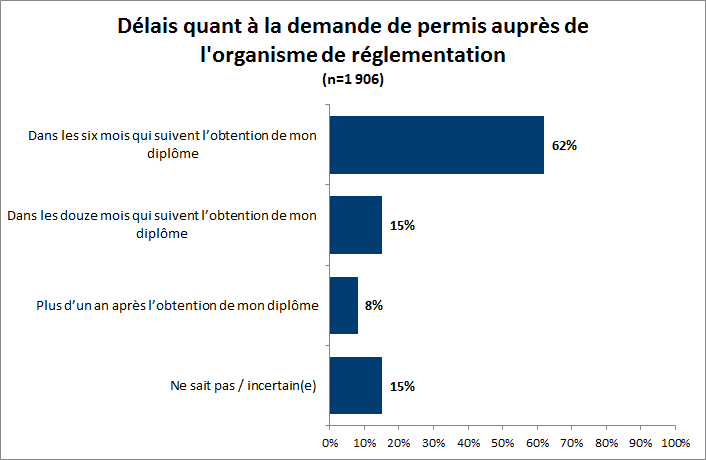

Plus de trois finissants sur quatre (77 %) indiquent qu’ils feront probablement une demande de permis auprès de leur organisme de réglementation dans les douze mois qui suivent l’obtention de leur diplôme, y compris 62 % qui ont l’intention de le faire dans les six mois. La majorité des autres ne savent pas (15 %) quand ils en feront la demande.

Au fil des ans, de plus en plus d’étudiants mentionnent qu’ils feront une demande de permis dans les six moins suivant l’obtention de leur diplôme. En 2013, près de quatre finissants sur dix ont indiqué qu’ils feraient une demande dans ce délai; en 2016, ce nombre est passé à six sur dix. Ce changement est probablement dû à une meilleure communication des avantages de faire une demande dans les six mois suivant l’obtention de son diplôme.

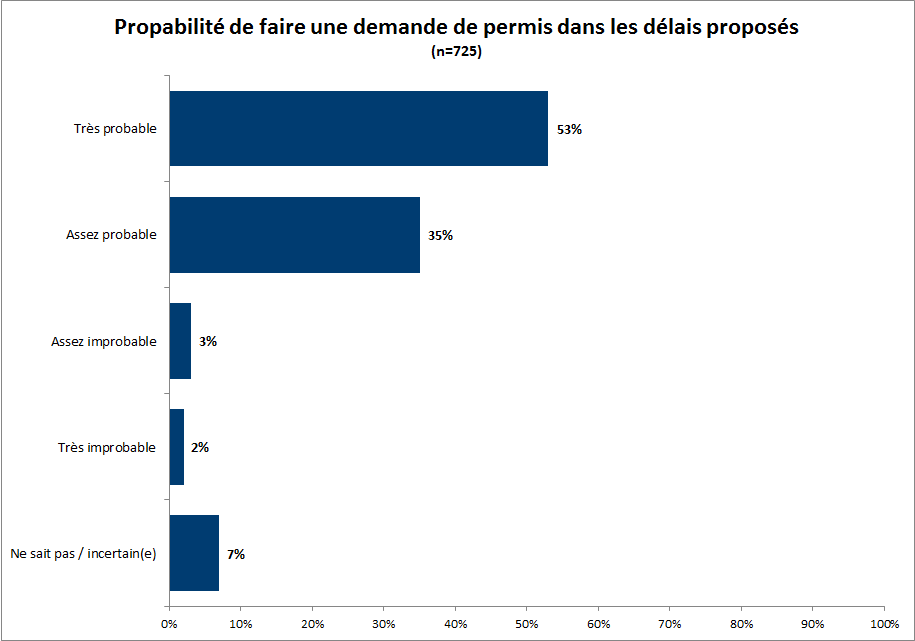

On a expliqué aux étudiants qui ne prévoyaient pas faire une demande dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme que, s’ils faisaient une demande dans ce délai, ils pouvaient être exemptés des frais d’ouverture de dossier et de la cotisation pour la première année à titre d’ingénieur stagiaire ou junior. Sachant cela, près de neuf étudiants sur dix indiquent qu’il est très probable (53 %) ou assez probable (35 %) qu’ils fassent une demande de permis d’exercice dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme.

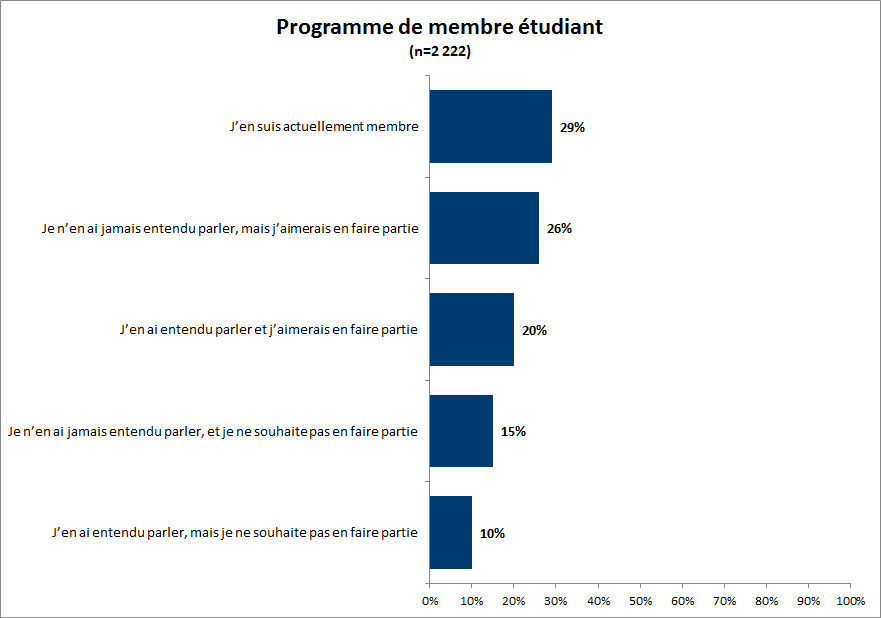

Près de six finissants sur dix disent avoir entendu parler du programme de membres étudiants, dont trois sur dix qui en font partie, un sur cinq qui souhaite en faire partie et un sur dix qui, bien qu’il en ait entendu parler, ne souhaite pas en faire partie.

Compréhension de la réglementation entourant l’exercice du génie

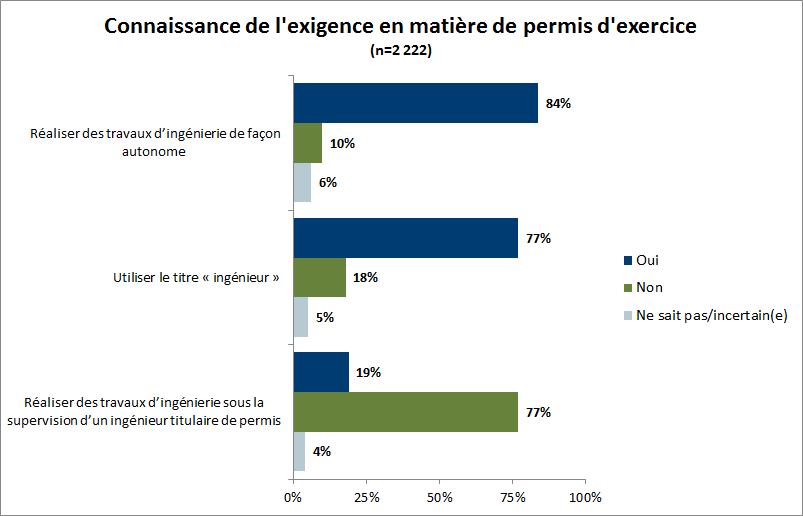

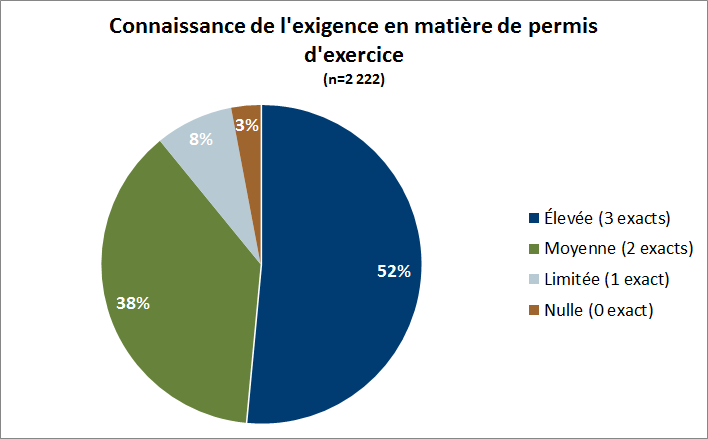

On a présenté trois cas aux étudiants et on leur a demandé s’il était nécessaire de détenir un permis d’ingénieur pour chacun des cas. Près de la moitié des étudiants ont répondu correctement aux trois. Plus de huit sur dix ont indiqué qu’un permis était nécessaire pour réaliser des travaux d’ingénierie de façon autonome. Environ huit sur dix ont indiqué correctement qu’il n’était pas nécessaire de détenir un permis pour travailler sous la direction d’un ingénieur titulaire de permis. Plus de trois sur quatre ont indiqué qu’un permis était nécessaire pour utiliser le titre « ingénieur ». Environ neuf sur dix ont obtenu un résultat élevé (trois réponses exactes, 52 %) ou modéré (deux réponses exactes, 38 %).

Responsabilités des organismes de réglementation

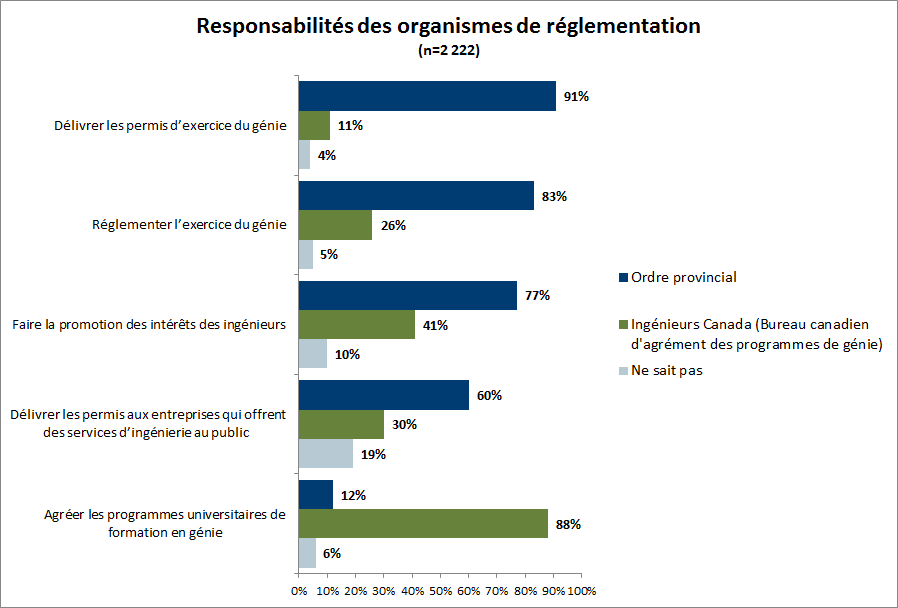

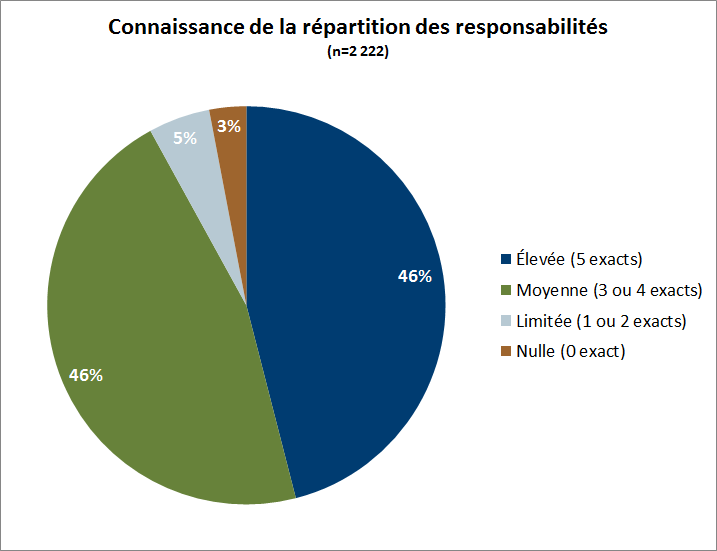

Neuf étudiants sur dix croient avec raison que c’est l’ordre provincial qui délivre les permis d’exercice du génie. Huit sur dix ont répondu correctement que l’ordre provincial est responsable de la réglementation de l’exercice du génie. Près de huit sur dix ont indiqué que l’ordre provincial est responsable de faire la promotion des intérêts des ingénieurs, mais quatre sur dix ont également dit que c’était la responsabilité d’Ingénieurs Canada. Donc, beaucoup d’étudiants considèrent que c’est une double responsabilité. Six finissants sur dix ont répondu correctement que c’est l’ordre provincial qui délivre les permis aux entreprises qui offrent des services d’ingénierie au public, tandis que trois sur dix ont répondu à tort que c’était la responsabilité d’Ingénieurs Canada. Près de neuf sur dix avaient raison de dire que c’est Ingénieurs Canada qui est responsable d’agréer les programmes universitaires de formation en génie (Bureau d’agrément). Plus de neuf étudiants sur dix ont obtenu un résultat élevé (46 % ont nommé le bon organisme dans les cinq cas) ou modéré (46 % ont nommé le bon organisme dans trois ou quatre des cas).

1.0 Introduction

Au Canada, ce sont les ordres provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice du génie et délivrent les permis aux membres de la profession d’ingénieur. Ingénieurs Canada est l’organisme national qui représente ces ordres et existe pour soutenir ces organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie.

Ingénieurs Canada agrée les programmes de premier cycle en génie, élabore des guides sur l’admission à la profession et l’exercice de la profession et facilite la mobilité internationale et interprovinciale des ingénieurs. En tant que propriétaire des marques officielles de la profession (p. ex., ingénieur, génie), Ingénieurs Canada surveille et protège leur utilisation. De plus, l’organisme fait la promotion de la profession, assure la liaison avec le gouvernement fédéral, élabore des politiques et des positions et entreprend des relations avec les médias à l’échelle internationale.

1.1 Contexte

Ingénieurs Canada mène des activités de recherche, notamment la surveillance des inscriptions dans les établissements postsecondaires, la promotion de la diversité au sein de la profession et le suivi des tendances du marché de travail. Un des domaines de recherche d’Ingénieurs Canada est le Sondage auprès des finissants en génie, mené auprès des finissants et finissantes des programmes de premier cycle depuis 2013.

Cette recherche a pour objectif principal de comprendre les raisons qui motivent les diplômés des programmes de génie des établissements d’enseignement supérieur canadiens à faire une demande de permis ou non. La recherche vise également à comprendre les points suivants :

- les plans de carrière ou de formation des finissants en génie;

- leurs motivations à obtenir un diplôme d’un programme de premier cycle en génie;

- le pourcentage de finissants qui ont l’intention de faire carrière en génie;

- le pourcentage de finissants qui ont l’intention de faire une demande de permis.

1.2 Méthodologie

1.2.1 Élaboration du questionnaire

En 2016, Ingénieurs Canada a travaillé avec PRA afin de mettre à jour le sondage 2015. Les modifications et les ajouts aux questions ont été traduits en français par Ingénieurs Canada. Ensuite, PRA a programmé le sondage sur Fluid Surveys.

1.2.2 Sondage des étudiants

On a demandé à environ 46 établissements d’enseignement supérieur offrant des programmes de génie agréés par le Bureau d’agrément de participer à l’étude et d’envoyer le sondage en ligne à tous les finissants inscrits à leur programme de génie. Le lien vers le sondage a été envoyé aux doyens des facultés, et on a demandé à chaque établissement de l’envoyer à tous les étudiants admissibles. Le sondage a été offert en anglais et en français. Le sondage en ligne s’est déroulé du 9 mars au 17 avril 2016.

Tous les établissements postsecondaires ont contribué à l’étude en envoyant un lien par courriel à chacun des étudiants admissibles. Les établissements étaient responsables de gérer la distribution des invitations et les courriels de suivi. PRA s’est assuré de faire la liaison avec les établissements postsecondaires participants, de fournir le lien en ligne, d’offrir du soutien au besoin et de faire un suivi auprès des établissements afin de s’assurer que le lien avait été envoyé aux étudiants.

1.2.3 Réponse par province

En tout, 2 222 étudiants ont rempli le sondage, ce qui donne lieu à une marge d’erreur d’environ ±1,8 pour les données présentées à l’échelle nationale.

| Province | # | % |

|---|---|---|

| Colombie-Britannique | 216 | 10 % |

| Alberta | 398 | 18 % |

| Saskatchewan | 48 | 2 % |

| Manitoba | 47 | 2 % |

| Ontario | 775 | 35 % |

| Québec | 530 | 24 % |

| Nouveau-Brunswick | 82 | 4 % |

| Nouvelle-Écosse | 64 | 3 % |

| Terre-Neuve | 62 | 3 % |

| Total | 2 222 | 100 % |

1.2.4 Différences statistiques significatives

Les grands échantillons peuvent gonfler les mesures d’importance statistique et mener à de fausses conclusions quant à la force de l’association. La mesure khi carré de l’association y est particulièrement sensible. Par conséquent, les normes visant à indiquer si une relation peut être qualifiée de statistiquement significative ont été majorées : le khi carré de Pearson doit avoir une probabilité d’erreur de type 1 de moins de 0,001. Tout au long du présent rapport, nous indiquons les différences qui répondent à ce critère.

1.2.5 Comparaisons au fil des années

Il faut faire preuve de prudence lors de la comparaison des résultats au fil des ans, puisque les établissements qui participent au sondage peuvent changer d’une année à l’autre. En outre, la formulation des questions et les catégories de réponse peuvent avoir été modifiées d’une année à l’autre. Il est donc difficile de savoir si un changement dans une réponse est dû à un véritable changement dans l’attitude et le comportement des étudiants ou si cela dépend des participants et de la formulation de la question. Tout au long du rapport, nous avons essayé d’indiquer les cas où la formulation ou les catégories de réponse ont changé d’une année à l’autre.

1.1 Profil des participants

Le finissant en génie type est un homme âgé de 23 ans d’origine culturelle européenne occidentale (y compris britannique).

- Environ sept étudiants sur dix sont âgés de moins de 23 ans, près de deux sur dix ont entre 24 et 26 ans et un sur dix est âgé de plus de 27 ans.

- Près de huit étudiants en génie sur dix sont des hommes.

- Plus de six sur dix indiquent être d’origine culturelle européenne, y compris britannique. Environ trois sur dix indiquent être d’origine asiatique ou moyen-orientale.

| Âge | n=2 222 |

|---|---|

| Moins de 23 ans | 72 % |

| De 24 à 26 ans | 18 % |

| Plus de 27 ans | 10 % |

| Âge moyen | 23 ans |

| Sexe | |

| Homme | 78 % |

| Femme | 22 % |

Q36C. En quelle année êtes-vous né?

Q36D. Vous êtes…?

Q36E. Comme vous le savez, la population canadienne est composée de divers groupes ethniques. Quelle est votre origine ethnique ou culturelle? Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

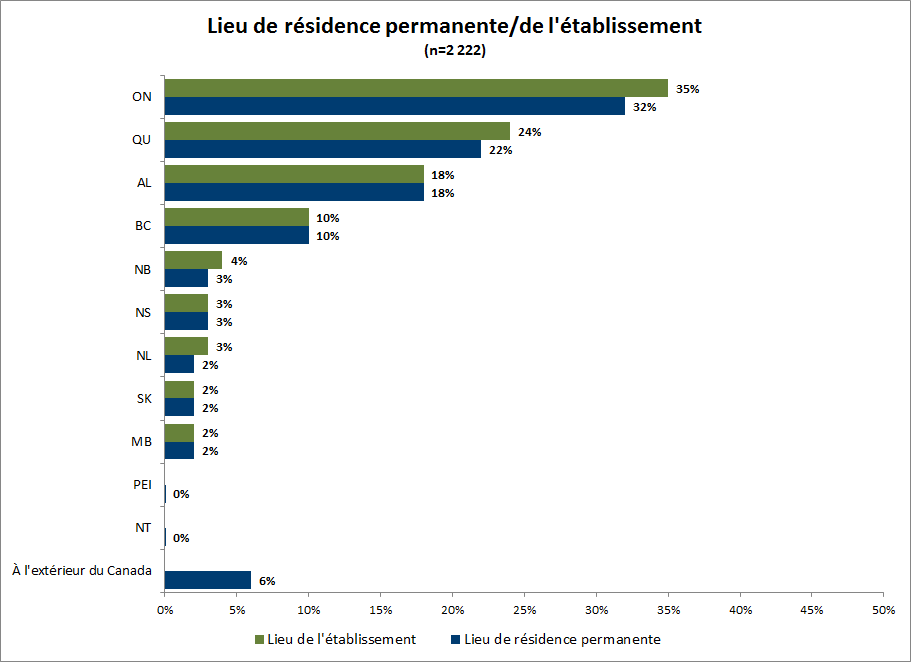

La province de résidence permanente de l’échantillon d’étudiants tend à suivre le schéma démographique du pays; près de la moitié des étudiants viennent de l’Ontario (32 %) ou du Québec (22 %), environ un sur trois vient de l’Ouest et environ un sur dix des provinces atlantiques. Plus d’un étudiant sur 20 (6 %) est un étudiant étranger.

Le schéma est similaire pour le lieu de l’établissement qu’ils fréquentent. Comme pour la province de résidence permanente, les étudiants fréquentent surtout des établissements en Ontario et au Québec. Près de neuf étudiants sur dix (86 %) fréquentent un établissement dans la province où ils résident.

Parmi les étudiants qui sont résidents permanents du Canada, 86% fréquentent une école dans la province où ils résident. Cette réponse est similaire à celle des années passées.

| Année 2013 (n=2 501) |

Année 2014 (n=2 046) |

Année 2015 (n= 2 010) |

Année 2016 (n=2 222) |

|

|---|---|---|---|---|

| Résident permanent dans la province de l’établissement fréquenté | 86 % | 82 % | 82 % | 86 % |

| Résident permanent dans une autre province | 8 % | 10 % | 10 % | 8 % |

| Étudiant étranger | 6 % | 8 % | 9 % | 6 % |

Q35. S.v.p., veuillez indiquer de quelle province ou de quel territoire vous êtes résident permanent.

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

2.0 Motivations et expérience des étudiants de premier cycle

2.1 Connaissait un ingénieur

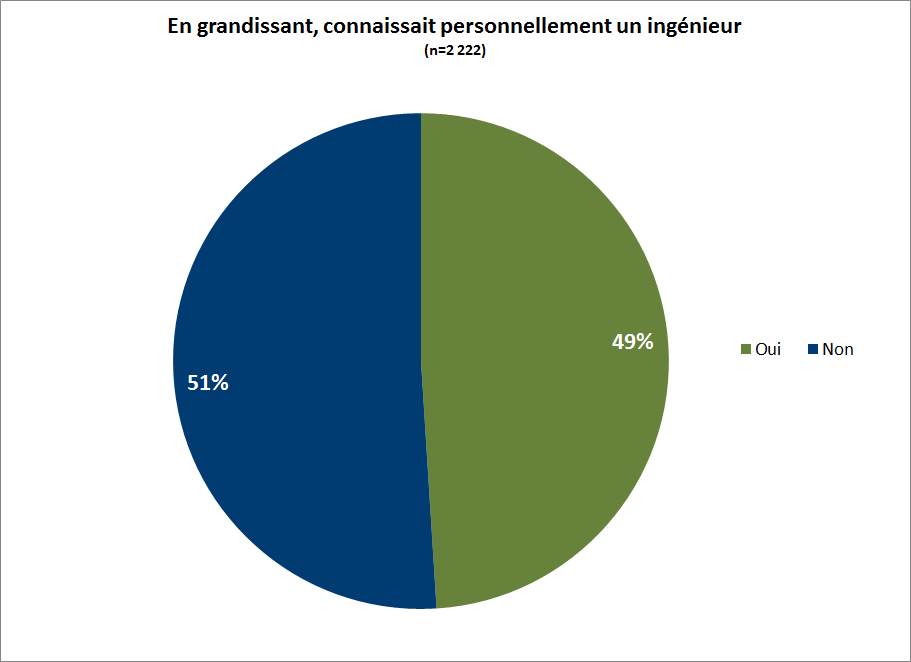

Près de la moitié des étudiants indiquent qu’ils connaissaient quelqu’un qui était ingénieur dans leur enfance.

Comme on peut le voir dans le Tableau 4, les étudiants âgés de moins de 23 ans sont plus susceptibles que les étudiants plus âgés d’avoir connu un ingénieur dans leur enfance.

| Sexe : Homme (n=1 723) |

Sexe : Femme (n=499) |

Âge* : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge* : 24-26 (n=405) |

Âge* : 27 + (n=217) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Oui | 49 % | 51 % | 52 % | 43 % | 43 % |

| Non | 51 % | 49 % | 48 % | 57 % | 57 % |

Q4b1. En grandissant, connaissiez-vous de façon personnelle quelqu’un qui était un ingénieur?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

2.2 Décision de faire des études en génie

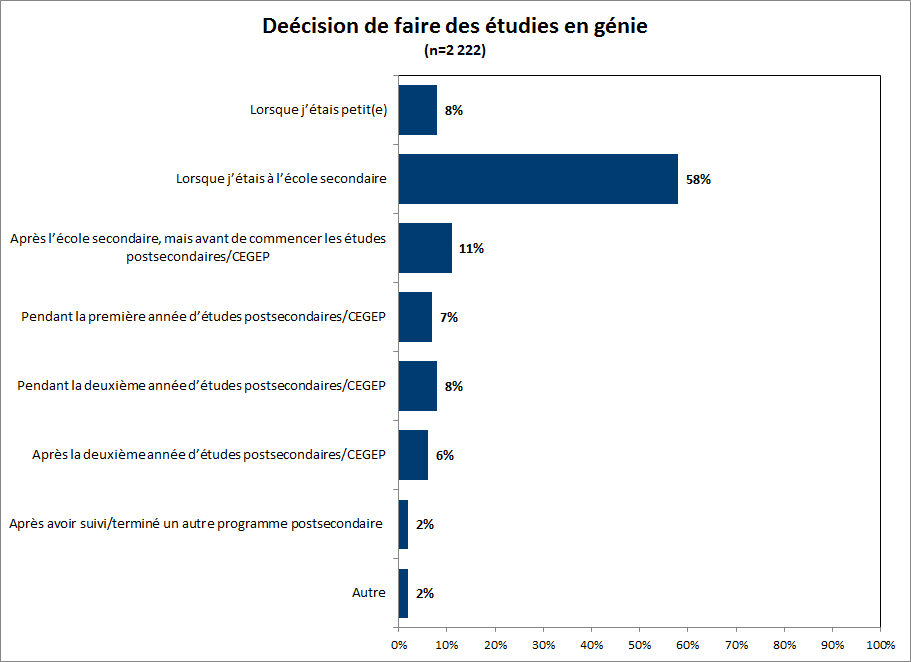

Près de deux étudiants sur trois disent avoir pris la décision de faire des études en génie lorsqu’ils étaient à l’école secondaire ou avant, tandis qu’environ un sur cinq a pris la décision lorsqu’il était au cégep ou dans un programme d’études postsecondaires.

En général, les étudiants plus jeunes ont pris la décision d’entreprendre des études en génie avant les étudiants plus âgés. Alors qu’environ sept étudiants sur dix de moins de 23 ans ont pris la décision d’étudier en génie avant de terminer leurs études secondaires, seulement un étudiant sur cinq âgé de plus de 27 ans a fait la même chose.

| Moment | Sexe : Homme (n=1723) | Sexe : Femme (n=499) | Age* : Moins de 23 ans (n=1600) |

Age* : 24-26 (n=405) |

Age* : 27 + (n=217) |

|---|---|---|---|---|---|

| Lorsque j’étais petit(e) | 8 % | 5 % | 8 % | 8 % | 7 % |

| Lorsque j’étais à l’école secondaire | 57 % | 61 % | 69 % | 35 % | 20 % |

| Après l’école secondaire, mais avant de commencer les études postsecondaires/CEGEP | 11 % | 9 % | 9 % | 15 % | 13 % |

| Pendant la première année d’études postsecondaires/CEGEP | 7 % | 9 % | 6 % | 11 % | 8 % |

| Pendant la deuxième année d’études postsecondaires/CEGEP | 7 % | 9 % | 6 % | 13 % | 7 % |

| Après la deuxième année d’études postsecondaires/CEGEP | 6 % | 5 % | 2 % | 14 % | 17 % |

| Après avoir suivi/terminé un autre programme postsecondaire | 2 % | 2 % | <1 % | 3 % | 16 % |

| Autre | 2 % | <1 % | <1 % | 2 % | 12 % |

Q4b. Quand avez-vous décidé d’étudier dans la discipline que vous avez choisie?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

Les étudiants qui indiquent avoir connu quelqu’un qui était ingénieur lorsqu’ils grandissaient sont plus susceptibles d’avoir pris la décision d’étudier en génie lorsqu’ils étaient plus jeunes. Parmi ceux-ci, près de sept sur dix ont pris la décision lorsqu’ils étaient à l’école secondaire ou avant, comparativement à environ six étudiants sur dix parmi ceux qui ne connaissaient pas d’ingénieur.

2.2.1 Décision d’entreprendre des études en génie, au fil des ans

Comme le montre le Tableau 6, le pourcentage d’étudiants qui ont pris la décision d’étudier en génie lorsqu’ils étaient à l’école secondaire est moins élevé en 2016 (58 %) qu’en 2015 (70 %). Cependant, ce déclin peut être dû aux changements dans les catégories de réponse plutôt qu’à des changements de comportement.

| Moment de la décision | Année : 2015 (n=2 010) |

Année : 2016 (n=2 222) |

|---|---|---|

| Lorsque j’étais petit(e) | 9 % | 8 % |

| Lorsque j’étais à l’école secondaire | 70 % | 58 % |

| Après l’école secondaire, mais avant de commencer les études postsecondaires/CEGEP | n/a | 11 % |

| Pendant la première année d’études postsecondaires/CEGEP | 7 % | 7 % |

| Pendant la deuxième année d’études postsecondaires/CEGEP | 2 % | 8 % |

| Après la deuxième année d’études postsecondaires/CEGEP | 2 % | 6 % |

| Pendant la première année d’études postsecondaires/CEGEP | n/a | 2 % |

| Pendant que je travaillais | 5 % | n/a |

| Autre | 6 % | 2 % |

Q4b. Quand avez-vous décidé d’étudier dans la discipline que vous avez choisie?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

3.0 Choix de programmes

3.1 Discipline du génie

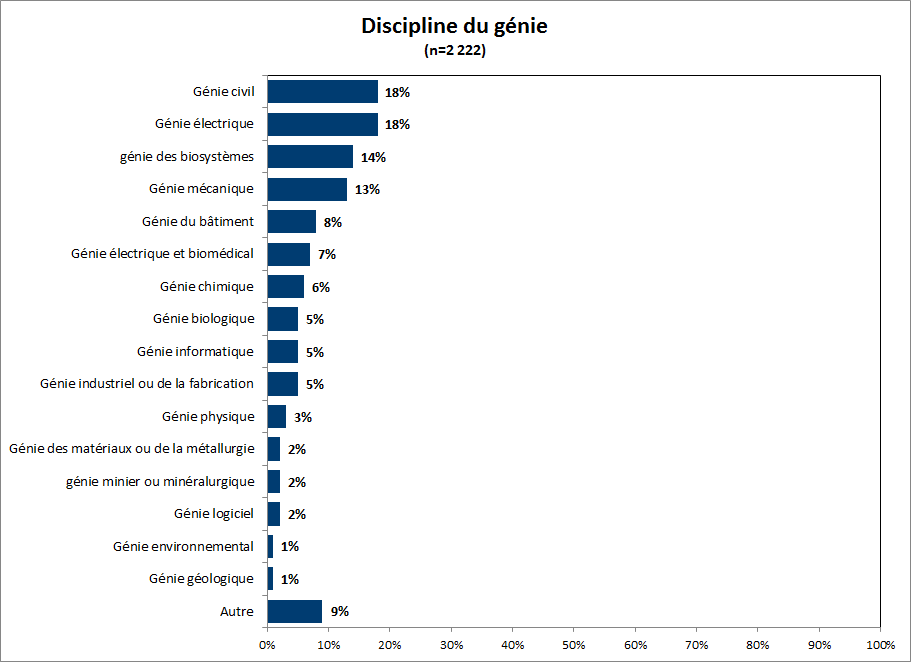

La figure ci-dessous montre les disciplines mentionnées par les étudiants. Les quatre premières (génie civil, électrique, des biosystèmes et mécanique) représentent 63 % de toutes les réponses.

3.1.1 Discipline du génie, au fil des ans

Le changement frappant sur le plan des disciplines de programme d’études en génie peut être dû aux établissements postsecondaires qui ont participé au sondage 2016, comparativement aux années précédentes. Avant 2016, le génie mécanique occupait la première place, mais cette année, le génie électrique et le génie civil sont les disciplines les plus courantes. Le génie des biosystèmes, mentionné par 14 % des étudiants, ne faisait pas partie de la liste avant 2016.

| Par année : 2013 (n=2 501) |

Par année : 2014 (n=2 046) |

Par année : 2015 (n=2 010) |

Par année : 2016 (n=2 222) |

|

|---|---|---|---|---|

| Génie mécanique | 22 % | 20 % | 21 % | 13 % |

| Génie électrique | 15 % | 13 % | 14 % | 18 % |

| Génie civil | 18 % | 17 % | 17 % | 18 % |

| Génie chimique | 8 % | 10 % | 7 % | 6 % |

| Génie informatique | 4 % | 4 % | 6 % | 5 % |

| Génie logiciel | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % |

Q3 Veuillez indiquer la discipline de votre programme d’études en génie en sélectionnant l’une des options ci-dessous.

3.2 Choix de la discipline du génie

Les étudiants ont donné de nombreuses raisons qui ont motivé leur choix d’entreprendre des études en génie. Les plus courantes ? chacune mentionnée par six répondants sur dix ? étaient les suivantes :

- Cela correspondait à certains de leurs intérêts.

- L’application des sciences et des maths.

- Ils étaient attirés par l’aspect concret du génie.

D’autres raisons mentionnées souvent ? chacune par au moins quatre répondants sur dix ? ont été la sécurité financière, la sécurité d’emploi ou le défi.

Les raisons pour entreprendre des études dans une discipline du génie particulière ne semblent pas être liées au sexe ou à l’âge, puisque les principales raisons données par les étudiants sont indépendamment les mêmes : le génie correspondait à certains de leurs intérêts, l’application des sciences et des maths, et l’aspect concret du génie. Ceci étant dit, les résultats tendent à indiquer que le choix des répondants plus jeunes (moins de 23 ans) est plus influencé par la famille que le choix de la cohorte la plus âgée (plus de 27 ans).

| Sexe: Homme (n=1 723) |

Sexe : Femme (n=499) |

Âge : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge : 24-26 (n=405) |

Âge : 27 + (n=217) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Correspondait à certains de mes intérêts | 62 % | 66 % | 64 % | 59 % | |

| Application des sciences et des maths | 60 % | 68 % | 67 % | 49 % | 50 % |

| L’aspect concret du génie | 62 % | 53 % | 60 % | 60 % | 56 % |

| Sécurité financière | 44 % | 40 % | 44 % | 39 % | 47 % |

| Le défi | 44 % | 45 % | 44 % | 41 % | 51 % |

| Sécurité d’emploi | 42 % | 45 % | 44 % | 38 % | 42 % |

| Pour agir positivement sur le monde/ma communauté | 34 % | 40 % | 36 % | 33 % | 34 % |

| Influence familiale | 24 % | 32 % | 28 % | 22 % | 18 % |

| J’ai suivi des cours connexes et je les ai aimés | 27 % | 25 % | 28 % | 23 % | 17 % |

| À cause d’un modèle de rôle | 13 % | 16 % | 15 % | 10 % | 12 % |

| Pour m’aider à atteindre un autre but (par ex., devenir médecin) | 9 % | 8 % | 8 % | 9 % | 12 % |

| Autre | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 7 % |

Q4a. Lorsque vous avez décidé d’entreprendre des études en génie, quelles étaient les principales raisons qui ont motivé votre choix?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

3.2.1 Raison du choix, au fil des ans

Les raisons données par les répondants n’ont pas considérablement changé depuis le dernier sondage, comme le montre le Tableau 9 ci-dessous.

| Raison | Année : 2015 (n=2 010) | Année : 2016 (n=2 222) |

|---|---|---|

| Correspondait à certains de mes intérêts | 65 % | 65 % |

| Application des sciences et des maths | 63 % | 62 % |

| L’aspect concret du génie | 56 % | 60 % |

| Sécurité financière | 42 % | 44 % |

| Le défi | 41 % | 44 % |

| Sécurité d’emploi | 41 % | 43 % |

| Pour agir positivement sur le monde/ma communauté | 34 % | 36 % |

| Influence familiale | 29 % | 26 % |

| J’ai suivi des cours connexes et je les ai aimés | 25 % | 26 % |

| À cause d’un modèle de rôle | 15 % | 14 % |

| Pour m’aider à atteindre un autre but (par ex., devenir médecin) | 9 % | 9 % |

| Autre | 4 % | 3 % |

Q4a. Lorsque vous avez décidé d’entreprendre des études en génie, quelles étaient les principales raisons qui ont motivé votre choix? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100.

4.0 Expérience durant les études postsecondaires

4.1 Activités hors programme

On a demandé aux étudiants s’ils avaient participé durant leurs études universitaires à certaines des dix activités hors programme proposées. Presque tous ont indiqué avoir participé à au moins une activité.

- Environ deux étudiants sur trois ont indiqué qu’ils avaient travaillé soit à l’extérieur (53 %), soit sur le campus (24 %).

- Environ six étudiants sur dix faisaient partie de clubs ou d’organisations, le plus souvent propres à une discipline de génie (21 %), comme le Geological Engineering Club ou la Mechanical Engineering Association, d’autres clubs étudiants (24 %) ou des organisations à l’extérieur du campus (18 %).

Les femmes semblent être plus nombreuses que les hommes à avoir fait partie de la plupart des clubs et organisations, y compris les organisations propres à une discipline du génie. Les étudiantes sont également plus susceptibles d’avoir travaillé à l’extérieur du campus.

Plus les étudiants sont âgés, moins ils sont susceptibles d’avoir participé à des activités sur le campus, y compris le travail, ou d’avoir fait partie de diverses organisations (p. ex., clubs étudiants) et de ligues universitaires.

| Sexe : Homme (n=1 723) | Sexe : Femme (n=499) | Âge : Moins de 23 ans (n=1 600) | Âge : 24-26 (n=405) | Âge : 27 + (n=217) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Travail | |||||

| Travail à l’extérieur | 54 % | 49 % | 51 % | 58 % | 56 % |

| Travail sur le campus | 22 % | 31 % | 25 % | 24 % | 18 % |

| Organisations/clubs | |||||

| Organisation propre à une discipline du génie | 19 % | 30 % | 23 % | 16 % | 18 % |

| Organisations à l’extérieur du campus | 17 % | 23 % | 19 % | 17 % | 15 % |

| Autre société d’ingénierie | 10 % | 16 % | 12 % | 7 % | 11 % |

| Association étudiante (sauf la FCEG) | 8 % | 13 % | 11 % | 6 % | 6 % |

| Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) | 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % |

| Autres clubs étudiants | 22 % | 34 % | 27 % | 22 % | 11 % |

| Autre | |||||

| Ligue universitaire | 13 % | 13 % | 14 % | 12 % | 7 % |

| Sports et activités récréatives à l’extérieur | 3 % | 3% | 3 % | 1 % | 2 % |

| Autre | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 12 % |

| Aucune | 6 % | 2 % | 5 % | 5 % | 7 % |

| Pas de réponse | <1 % | - | <1 % | - | - |

Q4D. Avez-vous participé à des activités hors programme pendant vos études?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

4.1.1 Activités hors programme, au fil des ans

Le type d’activités hors programme mentionné par les étudiants en 2016 est presque identique à l’année dernière.

| Activités hors programme | Année : 2015 (n=2 010) | Année : 2016 (n=2 222) |

|---|---|---|

| Travail | ||

| Travail à l’extérieur | 52 % | 53 % |

| Travail sur le campus | 27 % | 24 % |

| Organisations/clubs | ||

| Organisation propre à une discipline du génie | 23 % | 21 % |

| Organisations à l’extérieur du campus | 23 % | 18 % |

| Autre société d’ingénierie | 13 % | 11 % |

| Association étudiante (sauf la FCEG) | 11 % | 9 % |

| Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) | 2 % | 2 % |

| Autres clubs étudiants | 28 % | 24 % |

| Autre | ||

| Ligue universitaire | 11 % | 13 % |

| Sports et activités récréatives à l’extérieur | - | 3 % |

| Autre | 17 % | 7 % |

| Aucune activité hors programme | ||

| Aucune | - | 5 % |

| Pas de réponse | - | <1 % |

Q4D. Avez-vous participé à des activités hors programme pendant vos études?

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100.

4.2 Soutien pendant les études postsecondaires

Pour plus de neuf étudiants sur dix (85 %), ce sont leurs parents et amis qui les ont le plus soutenus pendant leurs études en génie. Près de trois sur quatre mentionnent avoir reçu du soutien de la part de l’établissement postsecondaire, que ce soit directement (professeurs : 36 %) ou indirectement (personnes dans le cadre d’un stage ou d’un programme coopératif : 38 %).

Les hommes et les femmes ont bénéficié de formes d’appui similaires pendant leurs études en génie. Tandis que tous les groupes d’âge indiquent que ce sont les parents et amis qui les ont le plus soutenus, la cohorte la plus âgée indique plus souvent le travail à l’extérieur et moins souvent les activités sur le campus, comme les sports, les sociétés/clubs d’ingénierie ou les clubs universitaires que les cohortes plus jeunes.

| Forme d’appui | Sexe : Homme (n=1 723) | Sexe : Femme (n=499) | Âge : Moins de 23 ans (n=1 600) | Âge : 24-26 (n=405) | Âge : 27 + (n=217) |

|---|---|---|---|---|---|

| Parents et amis | 84 % | 88 % | 86 % | 81 % | 83 % |

| Personnes dans le cadre d’un stage ou d’un programme coopératif | 38 % | 37 % | 38 % | 41 % | 30 % |

| Professeurs | 36 % | 37 % | 35 % | 38 % | 40 % |

| Travail à l’extérieur | 21 % | 13 % | 17 % | 22 % | 29 % |

| Sports | 16 % | 13 % | 17 % | 13 % | 10 % |

| Sociétés/clubs d’ingénierie | 12 % | 18 % | 15 % | 11 % | 7 % |

| Travail sur le campus | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % | 13 % |

| Clubs universitaires | 10 % | 12 % | 11 % | 9 % | 5 % |

| Autres étudiants | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |

| Organisations religieuses et membres | <1 % | - | <1 % | 1 % | - |

| Autre | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % |

| Aucun/moi-même | <1 % | - | <1 % | <1 % | 1 % |

| Pas de réponse | <1 % | - | <1 % | - | - |

Q4C. Parmi toutes les formes d’appui dont vous avez bénéficié pendant vos études en génie, parmi les choix suivants, quelles étaient les plus importantes?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

La cohorte la plus âgée est tout aussi susceptible de travailler à l’extérieur du campus que les plus jeunes, mais cette forme d’appui est plus importante pour elle. Bien que la cohorte la plus âgée soit moins susceptible de travailler sur le campus, elle considère cet appui aussi important que les jeunes étudiants.

4.2.1 Formes d’appui, au fil des ans

Les résultats de cette année sont presque identiques à ceux de 2015.

| Formes d’appui | Année : 2015 (n=2 010) | Année : 2016 (n=2 222) |

|---|---|---|

| Parents et amis | 86 % | 85 % |

| Personnes dans le cadre d’un stage ou d’un programme coopératif | 34 % | 38 % |

| Professeurs | 36 % | 36 % |

| Travail à l’extérieur | 14 % | 19 % |

| Sports | 11 % | 15 % |

| Sociétés/clubs d’ingénierie | 13 % | 13 % |

| Travail sur le campus | 8 % | 10 % |

| Clubs universitaires | 9 % | 10 % |

| Autres | 5 % | 3 % |

Q4C. Parmi toutes les formes d’appui dont vous avez bénéficié pendant vos études en génie, parmi les choix suivants, quelles étaient les plus importantes?

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %.

4.3 Barriers to completing degree

Almost three in four students indicate that the greatest barrier to completing their degree was other demands on their time, including maintaining a suitable school-life balance (31 per cent), managing the workload of their courses (26 per cent) or balancing school requirements while working (9 per cent).

Pour la cohorte la plus jeune, la conciliation des études et de la vie personnelle et la charge de travail des cours sont de plus gros obstacles que pour la cohorte la plus âgée. La cohorte la plus âgée mentionne également ces obstacles, mais elle est plus susceptible que la cohorte la plus jeune d’indiquer la conciliation des études et du travail et les obligations familiales comme les plus gros obstacles à l’obtention du diplôme.

| Obstacle | Sexe : Homme (n=1 723) |

Sexe : Femme (n=499) |

Âge* : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge* : 24-26 (n=405) |

Âge* : 27 + (n=217) |

|---|---|---|---|---|---|

| Concilier les études et la vie personnelle | 31 % | 32 % | 34 % | 29 % | 20 % |

| Charge de travail des cours | 26 % | 29 % | 29 % | 21 % | 17 % |

| Frais de scolarité | 12 % | 11 % | 12 % | 12 % | 15 % |

| Concilier les études et le travail | 9 % | 10 % | 6 % | 16 % | 22 % |

| Terminer la première année | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 6 % |

| Cours propres à la discipline | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % |

| Obligations familiales | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 12 % |

| Autre | 5 % | 2 % | 4 % | 5 % | 5 % |

| Aucun | <1 % | <1 % | 1 % | - | - |

Q4E. En considérant tout ce que vous avez vécu pendant vos études dans la discipline que vous avez choisie, quel a été le plus gros obstacle à l’obtention de votre diplôme?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

4.3.1 Obstacles, au fil des ans

Les résultats de cette année sont presque identiques à ceux de 2015.

| Obstacle | Année : 2015 (n=2 010) | Année : 2016 (n=2 222) |

|---|---|---|

| Concilier les études et la vie personnelle | 30 % | 31 % |

| Charge de travail des cours | 32 % | 26 % |

| Frais de scolarité | 12 % | 12 % |

| Concilier les études et le travail | 7 % | 9 % |

| Terminer la première année | 6 % | 7 % |

| Cours propres à la discipline | 4 % | 3 % |

| Obligations familiales | 2 % | 3 % |

| Autre | 8 % | 4 % |

| Aucun | - | <1 % |

Q4E. En considérant tout ce que vous avez vécu pendant vos études dans la discipline que vous avez choisie, quel a été le plus gros obstacle à l’obtention de votre diplôme?

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %.

5.0 Projets après l’obtention du diplôme

Environ six étudiants sur dix prévoient trouver un emploi immédiatement après l’obtention de leur diplôme. D’autres projettent de voyager ou prendre des vacances (16 %) ou de poursuivre leurs études (13 %).

Les projets immédiats après l’obtention du diplôme varient selon le sexe et l’âge des répondants. Les femmes sont plus nombreuses à prévoir voyager ou prendre des vacances immédiatement après leur diplôme, tandis que les hommes sont plus nombreux à vouloir trouver un emploi, démarrer leur propre entreprise ou entrer dans les Forces canadiennes.

La majorité des étudiants de tous les groupes d’âge prévoient trouver un emploi immédiatement après l’obtention de leur diplôme, mais les étudiants plus âgés sont plus nombreux à vouloir le faire. Par exemple, huit finissants sur dix âgés de plus de 27 ans prévoient trouver immédiatement un emploi, comparativement à six sur dix chez les finissants de moins de 23 ans. Inversement, les étudiants plus jeunes sont plus nombreux à indiquer qu’ils voyageront ou prendront des vacances ou – dans le cas de la cohorte la plus jeune ? poursuivront leurs études.

| Projets | Sexe* : Homme (n=1 723) | Sexe* : Femme (n=499) | Âge* : Moins de 23 ans (n=1 600) | Âge* : 24-26 (n=405) | Âge* : 27 + (n=217) |

|---|---|---|---|---|---|

| Trouver un emploi | 62 % | 57 % | 57 % | 66 % | 80 % |

| Voyager/vacances | 14 % | 22 % | 18 % | 15 % | 4 % |

| Poursuivre mes études | 13 % | 14 % | 15 % | 8 % | 7 % |

| Démarrer ma propre entreprise | 5 % | 1 % | 3 % | 7 % | 3 % |

| Intégrer les Forces canadiennes | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 3 % |

| Autre | 1 % | 1 % | 1 % | - | 1 % |

| Ne sait pas/incertain(e) | 4 % | 4 % | 5 % | 3 % | 2 % |

Q12. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos projets immédiats après l'obtention de votre diplôme?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

5.1.1 Projets immédiats, au fil des ans

En 2016, la question a été reformulée et des catégories de réponses ont été ajoutées. Par conséquent, même si les étudiants prévoient toujours trouver un emploi à court terme, un moins grand nombre de répondants indiquent que c’est leur projet immédiat en 2016.

| Projets | Année : 2013 (n=2501) | Année : 2014 (n=2046) | Année : 2015 (n=2010) | Année : 2016 (n=2222) |

|---|---|---|---|---|

| Trouver un emploi | 78 % | 75 % | 76 % | 61 % |

| Voyager/vacances | n/a | n/a | n/a | 16 % |

| Poursuivre mes études | 16 % | 17 % | 16 % | 13 % |

| Démarrer ma propre entreprise | n/a | n/a | n/a | 4 % |

| Intégrer les Forces canadiennes | n/a | n/a | n/a | 2 % |

| Autre | n/a | n/a | n/a | 1 % |

| Ne sait pas/incertain(e) | 4 % | 5 % | 6 % | 4 % |

Q12. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos projets immédiats après l’obtention de votre diplôme?

Note : Avant 2016, la question était : Lequel des énoncés suivants reflète le mieux vos projets immédiats?

En 2016, comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %.

5.2 Projets d’études après l’obtention du diplôme

Parmi les 13 % qui prévoient poursuivre leurs études immédiatement après l’obtention de leur diplôme, environ neuf sur dix prévoient faire une maîtrise (79 %) ou un doctorat (10 %) en génie. Cependant, environ un étudiant sur quatre prévoit poursuivre des études non liées au génie, le plus souvent des études de MBA (6 %), une maîtrise (10 %) ou des études dans une autre discipline (6 %).

5.2.1 Projets d’études, au fil des ans

Les résultats sont similaires, mais en 2016, les étudiants sont plus nombreux à vouloir faire une maîtrise en génie qu’en 2015. Cette différence peut être due à l’exclusion des répondants de 2016 dont le projet à court terme était de voyager, mais qui prévoyaient à plus long terme retourner aux études.

| Projets d’études | Année : 2015* (n=307) | Année : 2016 (n=289) |

|---|---|---|

| Maîtrise en génie | 66 % | 79 % |

| Maîtrise dans un autre domaine d’études (autre que le MBA ou le génie) | 9 % | 10 % |

| Doctorat en génie | 7 % | 10 % |

| Études de MBA | 2 % | 6 % |

| Études dans une autre discipline (ex. médecine, droit, comptabilité, enseignement, etc.) | 7 % | 6 % |

| Doctorat dans un autre domaine d’études | 1 % | 3 % |

| Autre type de programme d’études * | 2 % | 3 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 6 % | 1 % |

Q13. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les études que vous désirez poursuivre?

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %.

* En 2015, la catégorie de réponse était : Diplôme de cycle supérieur.

5.3 Faire carrière dans le domaine du génie

On a demandé à tous les étudiants s’ils prévoyaient faire carrière en génie après avoir terminé leurs études. Environ neuf sur dix disent qu’ils le feront certainement (60 %) ou probablement (30 %). Inversement, près d’un étudiant sur dix indique qu’il ne fera certainement pas (3 %) ou probablement pas (2 %) carrière en génie ou qu’il ne le sait pas (5 %).

Les étudiants plus âgés sont plus nombreux à indiquer qu’ils feront certainement carrière dans le domaine du génie, soit plus de trois sur quatre chez les étudiants de plus de 27 ans comparativement à moins de six sur dix chez les étudiants de moins de 23 ans.

| Sexe : Homme (n=1 723) | Sexe : Femme (n=499) | Âge* : Moins de 23 ans (n=1 600) | Âge* : 24-26 (n=405) | Âge* : 27 + (n=217) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Oui, absolument | 62 % | 54 % | 58 % | 64 % | 76 % |

| Oui, probablement | 29 % | 36 % | 33 % | 28 % | 18 % |

| Non, probablement pas | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % |

| Non, absolument pas | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | - |

| Ne sait pas / incertain(e) | 5 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % |

Q14. Une fois que vous aurez terminé toutes vos études, prévoyez-vous faire carrière dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

Quels que soient leurs projets immédiats après l’obtention de leur diplôme, la majorité des étudiants indiquent qu’ils feront certainement ou probablement carrière dans le domaine du génie. Cependant, ceux qui prévoient trouver un emploi immédiatement après l’obtention de leur diplôme sont plus nombreux à dire qu’ils le feront certainement (68 %), comparativement à ceux qui prévoient voyager (52 %) ou poursuivre leurs études (54 %).

| Projets immédiats après l’obtention du diplôme* | Trouver un emploi (n=1 350) |

Voyager/vacances (n=360) |

Poursuivre mes études (n=289) |

|---|---|---|---|

| Oui, absolument | 68 % | 52 % | 54 % |

| Oui, probablement | 26 % | 36 % | 34 % |

| Non, probablement pas | 2 % | 4 % | 4 % |

| Non, absolument pas | 1 % | 2 % | 2 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 3 % | 6 % | 6 % |

Q14. Une fois que vous aurez terminé toutes vos études, prévoyez-vous faire carrière dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

5.3.1 Career in engineering, over time

Au fil des ans, les finissants semblent avoir des projets similaires. En effet, neuf étudiants sur dix indiquent qu’ils feront certainement ou probablement carrière dans le domaine du génie.

| Année : 2013 (n=2 501) |

Année : 2014 (n=2 046) |

Année : 2015 (n=2 010) |

Année : 2016 (n=2 222) |

|

|---|---|---|---|---|

| Oui, absolument | 65 % | 61 % | 58 % | 60 % |

| Oui, probablement | 30 % | 31 % | 32 % | 30 % |

| Non, probablement pas | 4 % | 6 % | 5 % | 3 % |

| Non, absolument pas | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | - | 5 % | 4 % | 5 % |

Q14. Une fois que vous aurez terminé toutes vos études, prévoyez-vous faire carrière dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100.

5.4 Endroit envisagé pour travailler

Parmi les étudiants qui prévoient travailler dans le domaine du génie, environ deux étudiants sur trois ont l’intention de travailler au Canada, soit dans la province où ils font leurs études (53 %), soit ailleurs pays (14 %). Environ un sur dix prévoit travailler à l’extérieur du Canada, soit aux États-Unis (6 %), soit ailleurs dans le monde (5 %). Environ un étudiant sur cinq ne sait pas exactement où il veut travailler.

Les répondants de plus de 27 ans sont plus nombreux que les plus jeunes à savoir où ils ont l’intention de travailler. Près de neuf sur dix de la cohorte la plus âgée indiquent qu’ils savent où ils ont l’intention de travailler, dont 65 % qui prévoient travailler dans la province où ils étudient.

Inversement, seulement trois étudiants sur quatre de la plus jeune cohorte savent où ils ont l’intention de travailler, y compris la moitié qui prévoient travailler dans la province où ils étudient. En effet, un étudiant sur quatre de cette cohorte ne sait vraiment pas où il a l’intention de travailler.

| Sexe : Homme (n=1 559) | Sexe : Femme (n=447) | Âge* : Moins de 23 ans (n=1 431) | Âge* : 24-26 (n=370) | Âge* : 27 + (n=205) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Dans la province où j’étudie | 53 % | 51 % | 50 % | 58 % | 65 % |

| Ailleurs au Canada | 14 % | 15 % | 15 % | 11 % | 14 % |

| Aux États-Unis | 6 % | 5 % | 7 % | 3 % | 4 % |

| Ailleurs dans le monde | 5 % | 6 % | 5 % | 8 % | 4 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 22 % | 23 % | 24 % | 21 % | 13 % |

Q17D. Où avez-vous l’intention de travailler?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

Les étudiants qui prévoient trouver un emploi immédiatement sont également les plus nombreux à avoir l’intention de travailler dans la province où ils étudient. Ils sont également les plus nombreux à savoir où ils ont l’intention de travailler (84 % nomment un endroit). Ceux qui prévoient poursuivre leurs études sont moins enclins à nommer un endroit où ils ont l’intention de travailler (64 %). Cependant, de ces trois groupes, ils sont les plus enclins à dire qu’ils ont l’intention de travailler ailleurs dans le monde (9 %).

| Projets immédiats après l’obtention du diplôme | Trouver un emploi (n=1 275) |

Voyager/vacances (n=315) |

Poursuivre mes études (n=254) |

|---|---|---|---|

| Dans la province où j’étudie | 60 % | 50 % | 37 % |

| Ailleurs au Canada | 15 % | 11 % | 9 % |

| Aux États-Unis | 5 % | 9 % | 9 % |

| Ailleurs dans le monde | 4 % | 6 % | 9 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 16 % | 25 % | 36 % |

Q17D. Où avez-vous l’intention de travailler?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

5.4.1 Endroit envisagé pour travailler, au fil des ans

Il y a eu peu de changements par rapport à 2015 en ce qui concerne l’endroit où les répondants ont l’intention de travailler après l’obtention de leur diplôme.

| Endroit | Année : 015* (n=2048) | Année : 2016 (n=2006) |

|---|---|---|

| Dans la province où j’étudie | 49 % | 53 % |

| Ailleurs au Canada | 16 % | 14 % |

| Aux États-Unis | 6 % | 6 % |

| Ailleurs dans le monde | 7 % | 5 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 22 % | 22 % |

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %.

*En 2015, cette question a été posée à tous les répondants, tandis qu’en 2016, elle a été posée seulement à ceux qui ont indiqué qu’ils en avaient certainement/probablement l’intention.

5.5 N’envisage pas de faire carrière en génie

5.5.5 Raisons de ne pas faire carrière en génie

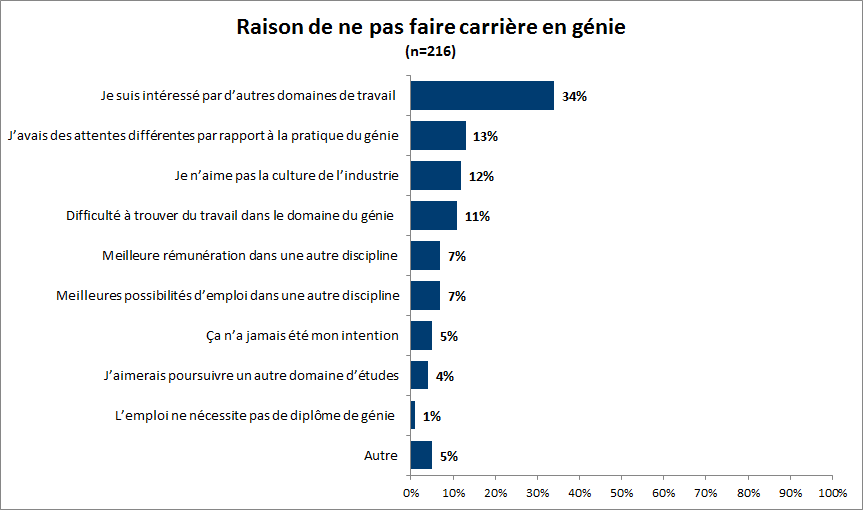

On a demandé aux 10 % d’étudiants qui ont indiqué qu’ils ne feraient certainement ou probablement pas carrière en génie, ou qui étaient incertains, de donner une raison.

Le plus souvent, ils indiquent qu’ils sont simplement intéressés par d’autres domaines (34 %), qu’ils n’ont jamais eu l’intention de faire carrière en génie (5 %) ou qu’ils veulent poursuivre leurs études dans d’autres domaines (4 %).

Quelques étudiants n’aiment pas le génie. Ils disent qu’ils avaient des attentes différentes par rapport à la pratique du génie (13 %) ou qu’ils n’aimaient pas la culture du génie (12 %).

D’autres disent qu’ils ne peuvent pas trouver de travail en génie (11 %), qu’ils ont de meilleures possibilités de rémunération dans d’autres disciplines (7 %) ou de meilleures possibilités d’emploi dans d’autres disciplines (7 %).

5.5.2 Au fil des ans

En 2016, d’autres raisons de ne pas faire carrière en génie ont été ajoutées. Il est donc difficile de faire des comparaisons au fil des ans.

| Raisons | Année : 2013 (n=135) | Année : 2014 (n=146) | Année : 2015 (n=118) | Année : 2016 (n=216) |

|---|---|---|---|---|

| Je suis intéressé par d’autres domaines de travail | 7 % | 7 % | 12 % | 34 % |

| J’avais des attentes différentes par rapport à la pratique du génie | 27 % | 38 % | 31 % | 13 % |

| Je n’aime pas la culture de l’industrie | n/a | n/a | 3 % | 12 % |

| Difficulté à trouver du travail dans le domaine du génie | n/a | n/a | 4 % | 11 % |

| Meilleure rémunération dans une autre discipline | 13 % | 10 % | 6 % | 7 % |

| Meilleures possibilités d’emploi dans une autre discipline | 20 % | 17 % | 14 % | 7 % |

| Ça n’a jamais été mon intention | 16 % | 12 % | 18 % | 5 % |

| J’aimerais poursuivre un autre domaine d’études | n/a | n/a | n/a | 4 % |

| L’emploi ne nécessite pas de diplôme de génie | n/a | n/a | n/a | 1 % |

| Autre | 7 % | 8 % | 9 % | 5 % |

Q16. Quelle est la principale raison expliquant votre choix de ne pas faire carrière en génie?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 %.

5.5.3 Type de carrière

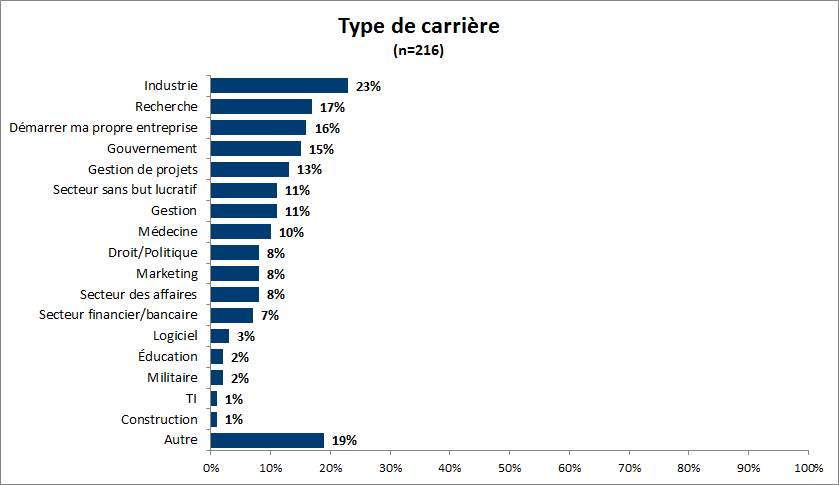

On a demandé aux étudiants qui n’ont pas l’intention de faire carrière en génie dans quel domaine ils prévoyaient travailler. La figure ci-dessous montre le type de carrière qu’ils ont l’intention de mener.

Le plus souvent, ces étudiants ont l’intention de travailler dans l’industrie (23 %), de faire de la recherche (17 %), de démarrer leur propre entreprise (16 %), de travailler pour le gouvernement (15 %) ou en gestion de projets (13 %). Ces catégories de réponses ne s’excluent pas mutuellement et les répondants en choisissent souvent plus d’une.

5.6 Offres d’emploi

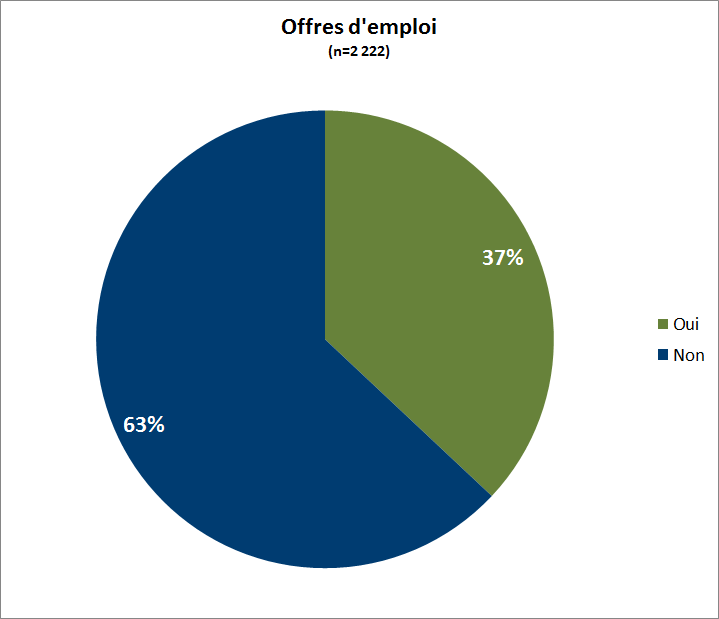

Au total, près de quatre étudiants sur dix (37 %) ont reçu des offres d’emploi dans le domaine du génie.

Les résultats sont similaires indépendamment du sexe ou de l’âge. Bien que les répondants de 24 à 26 ans semblent être plus nombreux à avoir reçu une offre d’emploi, le résultat n’est pas statistiquement significatif.

| Sexe : Homme (n=1 723) |

Sexe : Femme (n=499) |

Âge : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge : 24-26 (n=405) |

Âge : 27 + (n=217) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Oui | 38 % | 35 % | 35 % | 44 % | 36 % |

| Non | 62 % | 65 % | 65 % | 56 % | 64 % |

| Projets immédiats après l’obtention du diplôme* | Trouver un emploi (n=1 350) |

Voyager/vacances (n=360) | Poursuivre mes études (n=289) |

|---|---|---|---|

| Oui | 41 % | 35 % | 24 % |

| Non | 59 % | 65 % | 77 % |

Q17E. Vous a-t-on déjà offert un ou des emplois dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

Les étudiants qui ont l’intention de travailler immédiatement après l’obtention de leur diplôme sont les plus nombreux à avoir déjà reçu une offre d’emploi dans le domaine du génie (41 %). Parmi ceux qui prévoient voyager, un grand nombre ont également reçu une offre (35 %), ce qui tend à indiquer qu’ils travailleront dans le domaine du génie après avoir voyagé. Les étudiants qui sont les moins susceptibles d’avoir reçu une offre d’emploi sont ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études, quoique même parmi ce groupe, 24 % ont reçu une offre.

Q17E. Vous a-t-on déjà offert un ou des emplois dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

5.5.1 Offre d’emploi, au fil des ans

Les résultats en 2016 sont très similaires à ceux de l’année dernière.

| Année : 2015 (n=2 010) | Année : 2016 (n=2 222) | |

|---|---|---|

| Oui | 38 % | 37 % |

| Non | 62 % | 63 % |

Q17E. Vous a-t-on déjà offert un ou des emplois dans le domaine du génie?

5.5.2 Nombre d’offres d’emploi

Les étudiants qui disent avoir reçu des offres d’emploi ont reçu en moyenne deux offres (1,8). La moitié des finissants ont reçu une offre, tandis que l’autre moitié en a reçu entre deux et douze.

| Nombre d’offres d’emploi | (n=821) |

|---|---|

| Une | 52 % |

| Deux | 29 % |

| Trois | 11 % |

| Quatre | 5 % |

| Cinq ou plus | 3 % |

| Nombre moyen d’offres d’emploi | 1,8 |

Q17F. Combien d’emplois vous a-t-on offerts dans le domaine du génie?

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

5.6.3 Nombre d’offres d’emploi, au fil des ans

Le nombre d’étudiants qui ont reçu des offres d’emploi est similaire à l’année dernière.

| Nombre d’offres d’emploi | Année : 2015 (n=688) | Année : 2016 (n=816) |

|---|---|---|

| Une | 58 % | 52 % |

| Deux | 25 % | 29 % |

| Trois | 11 % | 11 % |

| Quatre | 3 % | 5 % |

| Cinq ou plus | 2 % | 3 % |

| Nombre moyen d’offres d’emploi | 1,1 | 1,8 |

Q17F. Combien d’emplois vous a-t-on offerts dans le domaine du génie?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 %.

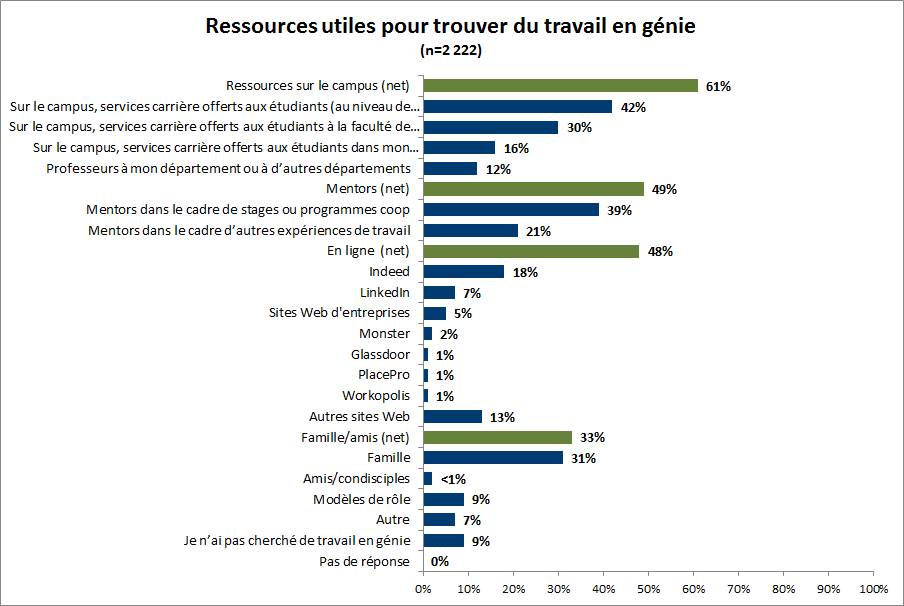

5.7 Ressources utiles

Les ressources utiles le plus souvent citées pour trouver un emploi en génie sont les suivantes :

- Ressources sur le campus. Environ six étudiants sur dix disent avoir utilisé au moins une des ressources sur le campus. La ressource la plus utile, qui a été mentionnée par quatre répondants sur dix, sont les services offerts aux étudiants au niveau de l’université.

- Mentors. Environ la moitié des répondants ont indiqué avoir reçu l’aide de mentors, en particulier dans le cadre de stages ou de programmes coopératifs pour près de quatre étudiants sur dix.

- Ressources en ligne. Environ la moitié des répondants ont mentionné les ressources en ligne, en particulier le site Indeed, qui a été consulté par près d’un étudiant sur cinq.

- Famille et amis. Environ un étudiant sur trois indique que la famille et les amis ont été une ressource utile pour trouver du travail, en particulier les membres de la famille, mentionnés par trois étudiants sur dix.

Les étudiants les plus jeunes sont plus susceptibles que les plus âgés d’avoir recours aux ressources sur le campus et à des mentors dans le cadre de stages et de programmes coopératifs pour trouver du travail en génie.

| Sexe : Homme (n=1 723) | Sexe : Femme (n=499) |

Âge : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge : 24-26 (n=405) |

Âge : 27 + (n=217) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Sur le campus | |||||

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants (au niveau de l’université) | 42 % | 41 % | 43 % | 40 % | 36 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants à la faculté de génie | 29 % | 34 % | 32 % | 27 % | 22 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants dans mon département | 17 % | 12 % | 16 % | 17 % | 12 % |

| Professeurs à mon département ou à d’autres départements | 12 % | 11 % | 12 % | 10 % | 14 % |

| Mentors | |||||

| Mentors dans le cadre de stages ou programmes coop | 38 % | 42 % | 41 % | 39 % | 28 % |

| Mentors dans le cadre d’autres expériences de travail | 21 % | 20 % | 20 % | 24 % | 23 % |

| En ligne | |||||

| Indeed | 18 % | 17 % | 19 % | 15 % | 19 % |

| 6 % | 8 % | 6 % | 7 % | 9 % | |

| Sites Web d’entreprises | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % |

| Monster | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % |

| Glassdoor | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % |

| PlacePro | 1 % | 1 % | 1 % | <1 % | - |

| Workopolis | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |

| Autres sites Web | 13 % | 15 % | 14 % | 11 % | 18 % |

| Famille/amis | |||||

| Famille | 31 % | 31 % | 34 % | 26 % | 24 % |

| Amis/condisciples | 2 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % |

| Autre | |||||

| Modèles de rôle | 9 % | 11 % | 10 % | 6 % | 7 % |

| Autre | 8 % | 4 % | 7 % | 6 % | 11 % |

| Je n’ai pas cherché de travail en génie | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % | 13 % |

| Pas de réponse | <1 % | - | <1 | - | - |

Q17G. Quelles ressources ont été utiles pour trouver du travail en génie?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100 %.

Les finissants qui ont déjà reçu une offre d’emploi sont plus nombreux à avoir reçu l’aide de mentors dans le cadre d’un stage ou d’un programme coopératif (52 %) que ceux qui n’ont pas reçu d’offre (32 %). Ceux qui n’ont pas reçu d’offre sont plus nombreux à avoir indiqué que les sites Web ou les services aux étudiants sur le campus leur avaient été utiles (que ce soit au niveau de l’université, de la faculté ou du département).

| Ressources | Offre d’emploi : Oui (n=821) |

Offre d’emploi : Non (n=1 401) |

|---|---|---|

| Mentors dans le cadre de stages ou programmes coop | 52 % | 32 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants (au niveau de l’université) | 34 % | 47 % |

| Famille | 24 % | 36 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants à la faculté de génie | 23 % | 35 % |

| Mentors dans le cadre d’autres expériences de travail | 23 % | 20 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants dans mon département | 11 % | 19 % |

| Professeurs à mon département ou à d’autres départements | 10 % | 13 % |

| Indeed | 9 % | 23 % |

| Modèles de rôle | 8 % | 10 % |

| 5 % | 8 % | |

| Autres sites Web | 8 % | 17 % |

| Je n’ai pas cherché de travail en génie | 2 % | 14 % |

Q17G. Quelles ressources ont été utiles pour trouver du travail en génie?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100 %.

5.7.1 Trouver du travail, au fil des ans

Les résultats sont très similaires d’une année à l’autre, sauf pour l’énorme croissance du recours aux sites Web, y compris les sites de médias sociaux. Alors que 14 % des étudiants ont mentionné avoir consulté un site Web en 2015, le pourcentage a grimpé à 48% en 2016.

<

| Ressources | Année Offre d’emploi : 2015 (n=688) | Année Offre d’emploi : 2016 (n=821) |

|---|---|---|

| Mentors dans le cadre de stages ou programmes coop | 58 % | 52 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants (au niveau de l’université) | 32 % | 34 % |

| Famille | 31 % | 24 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants à la faculté de génie | 24 % | 23 % |

| Mentors dans le cadre d’autres expériences de travail | 24 % | 23 % |

| Sur le campus, services carrière offerts aux étudiants dans mon département | 10 % | 11 % |

| Professeurs à mon département ou à d’autres départements | 14 % | 10 % |

| Sites Web | 14 % | 48 % |

| Modèles de rôle | 11 % | 8 % |

| Autre | 15 % | 11 % |

| Je n’ai pas cherché de travail en génie | - | 2 % |

Q17G. Quelles ressources ont été utiles pour trouver du travail en génie?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100 %.

6.0 Activité professionnelle

6.1 Permis d’exercice du génie

Environ huit étudiants sur dix indiquent qu’ils feront certainement (50 %) ou probablement (29 %) une demande de permis d’exercice (ing.) auprès de leur ordre provincial. Les deux sur dix restants ne le feront pas (13 %) ou sont incertains (9 %).

Les hommes sont aussi nombreux que les femmes à indiquer qu’ils feront certainement ou probablement une demande de permis auprès de leur ordre provincial. Plus les étudiants sont âgés, plus ils sont susceptibles d’indiquer qu’ils feront certainement une demande. Tandis que deux étudiants sur trois âgés de plus de 27 ans disent qu’ils feront certainement une demande, chez les étudiants de moins de 23 ans, ils sont moins de la moitié à vouloir le faire.

| Sexe : Homme (n=1 723) |

Sexe : Femme (n=499) |

Âge* : Moins de 23 ans (n=1 600) |

Âge* : 24-26 (n=405) |

Âge* : 27+ (n=217) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Oui, absolument | 59 % | 49 % | 47 % | 50 % | 66 % |

| Oui, probablement | 29 % | 30 % | 30 % | 27 % | 24 % |

| Non, probablement pas | 9 % | 9 % | 10 % | 8 % | 3 % |

| Non, absolument pas | 4 % | 3 % | 4 % | 5 % | 2 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 5 % |

Q21. Allez-vous faire une demande de permis d’exercice (ing.) auprès de votre ordre provincial/territorial?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

Le fait qu’un répondant ait reçu une offre d’emploi dans le domaine du génie ne semble pas faire de différence dans son intention de faire une demande de permis. Parmi les étudiants qui disent avoir reçu une offre d’emploi, 52 % indiquent qu’ils feront certainement une demande, comparativement à 48 % pour les étudiants qui n’ont pas reçu d’offre.

6.1.1 Demande de permis, au fil des ans

Après trois ans de déclin, il y a eu une petite augmentation en 2016 dans le pourcentage d’étudiants qui feront certainement une demande de permis.

| Année : 2013 (n=2 501) |

Année : 2014 (n=2 046) |

Année : 2015 (n=2 010) |

Année : 2016 (n=2 222) |

|

|---|---|---|---|---|

| Oui, absolument | 55 % | 49 % | 46 % | 50 % |

| Oui, probablement | 28 % | 30 % | 30 % | 29 % |

| Non, probablement pas | 8 % | 9 % | 12 % | 9 % |

| Non, absolument pas | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 7 % | 9 % | 9 % | 9 % |

Q21. Allez-vous faire une demande de permis d’exercice (ing.) auprès de votre ordre provincial/territorial?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 %.

6.1.2 Raisons de ne pas faire de demande

Les étudiants qui n’envisagent pas de faire de demande de permis citent comme raisons qu’ils ne prévoient pas travailler en génie ou qu’ils ne sont pas certains de le faire, ou qu’ils prévoient faire une demande de permis dans une autre province, ou qu’ils travailleront à l’étranger.

| Raison | (n=284) |

|---|---|

| Inutile/aucun avantage à le faire | 32 % |

| Je prévois faire une demande de permis dans une autre province ou un autre territoire | 28 % |

| Incertain(e)/je ne travaillerai pas en génie | 13 % |

| Je travaillerai à l’étranger | 11 % |

| Coût/il n’y a pas d’ingénieur qui peut superviser mon travail/je ne peux pas acquérir l’expérience nécessaire/je n’ai pas le temps/trop de travail | 5 % |

| Seulement si je n’ai pas le choix | 2 % |

| Autre | 16 % |

| Ne sait pas/aucune réponse | 1 % |

Q23. Pourquoi n’envisagez-vous pas de faire une demande de permis d’exercice (ing.)?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100 %.

6.1.3 Faire une demande pour pouvoir exercer

Après avoir informé les étudiants qui n’ont pas l’intention de faire une demande de permis ou qui sont incertains qu’un permis est nécessaire pour pouvoir se déclarer légalement ingénieur ou exercer comme ingénieur, environ un sur trois a indiqué qu’il en ferait certainement (16 %) ou probablement (18 %) la demande.

Étant donné qu’un permis est nécessaire, les étudiants qui ont l’intention de trouver immédiatement du travail (22 %) sont un peu plus nombreux à vouloir certainement faire une demande que ceux qui prévoient poursuivre leurs études (16 %) ou voyager (7 %). Toutefois, il n’y a aucune différence entre ceux qui ont déjà reçu une offre d’emploi dans le domaine du génie (17 % feraient certainement une demande) et ceux qui n’en ont pas reçu (15 %).

6.1.4 Permis nécessaire pour exercer, au fil des ans

Les résultats sont similaires dans les deux sondages, soit environ un étudiant sur trois qui indique qu’il fera certainement ou probablement une demande après avoir appris qu’un permis est nécessaire pour pouvoir exercer le génie ou se déclarer ingénieur. En 2015, beaucoup plus d’étudiants ont répondu qu’ils ne feraient quand même pas de demande, tandis qu’en 2016, il y en a beaucoup plus qui ne le savent pas.

| N’a pas l’intention de faire de demande | Année : 2015 (n=312) |

Année : 2016 (n=477) |

|---|---|---|

| Oui, absolument | 16 % | 16 % |

| Oui, probablement | 16 % | 18 % |

| Non, probablement pas | 51 % | 27 % |

| Non, absolument pas | 13 % | 11 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 5 % | 28 % |

Q24. Étant donné qu’il faut détenir un permis d’exercice pour pouvoir se déclarer légalement ingénieur ou exercer comme ingénieur, prévoyez-vous faire une demande de permis d’exercice (ing.)?

Note : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total des colonnes peut différer de 100 %.

6.2 Pays envisagé pour la demande de permis

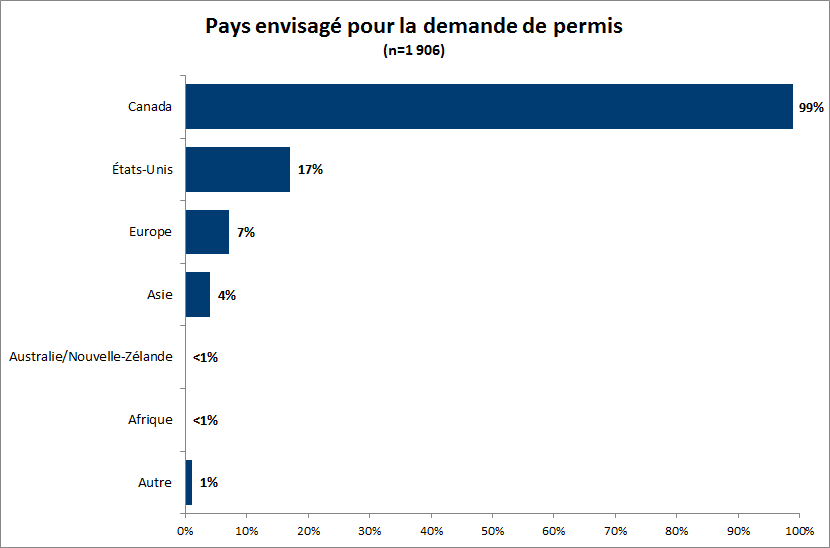

La vaste majorité (99 %) des étudiants qui ont l’intention de faire une demande de permis disent qu’ils prévoient faire une demande au Canada. Cependant, un grand nombre d’étudiants indiquent qu’ils feront peut-être aussi une demande dans d’autres pays, en particulier aux États-Unis (17 %).

6.3 Délais quant à la demande de permis

Plus de trois étudiants sur quatre (77 %) indiquent qu’ils feront probablement une demande de permis auprès de leur organisme de réglementation dans les douze mois suivant l’obtention de leur diplôme, dont 62 % qui ont l’intention de le faire dans les six mois. La majorité des autres ne savent pas (15 %) quand ils feront une demande.

Les répondants plus âgés sont plus nombreux à indiquer qu’ils feront une demande de permis auprès de leur organisme de réglementation dans les six moins qui suivent l’obtention de leur diplôme. En effet, trois étudiants sur quatre âgés de plus de 27 ans ont l’intention de faire une demande dans les six mois, comparativement à six sur dix pour les étudiants de moins de 23 ans.

| Sexe : Homme (n=1 473) |

Sexe : Femme (n=433) |

Âge* : Moins de 23 ans (n=1 357) |

Âge* : 24-26 (n=348) |

Âge* : 27 + (n=201) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Dans les six mois qui suivent l’obtention de mon diplôme | 63 % | 60 % | 59 % | 66 % | 75 % |

| Dans les douze mois qui suivent l’obtention de mon diplôme | 15 % | 16 % | 15 % | 15 % | 14 % |

| Plus d’un an après l’obtention de mon diplôme | 8 % | 8 % | 9 % | 6 % | 5 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 15 % | 16 % | 17 % | 14 % | 6 % |

Q27. Prévoyez-vous faire une demande de permis auprès de votre organisme de réglementation…?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

6.3.1 Délais quant à la demande de permis, au fil des ans

Au fil des années, de plus en plus d’étudiants indiquent qu’ils feront une demande de permis auprès de leur organisme de réglementation dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. En 2013, à peine plus de quatre étudiants sur dix en avaient l’intention comparativement à six sur dix en 2016.

| Année : 2013 (n=2 388) | Année : 2014 (n=1 815) | Année : 2015 (n=1 797) | Année : 2016 (n=1 906) | |

|---|---|---|---|---|

| Dans les six mois qui suivent l’obtention de mon diplôme | 44 % | 43 % | 57 % | 62 % |

| Dans les douze mois qui suivent l’obtention de mon diplôme | 17 % | 18 % | 17 % | 15 % |

| Plus d’un an après l’obtention de mon diplôme | 20 % | 21 % | 6 % | 8 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 19 % | 19 % | 24 % | 15 % |

Q27. Prévoyez-vous faire une demande de permis auprès de votre organisme de réglementation…?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

6.4 Avantages de faire une demande dans les six premiers mois

Lorsqu’ils apprennent qu’en déposant une demande de permis dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme, ils peuvent être exemptés des frais d’ouverture de dossier et de la cotisation pour la première année à titre d’ingénieur stagiaire ou junior, près de neuf étudiants sur dix qui ne prévoyaient pas au départ faire une demande de permis dans ce délai disent maintenant qu’il est très probable (53 %) ou assez probable (35 %) qu’ils fassent une demande dans les six premiers mois suivant l’obtention de leur diplôme.

6.4.1 Avantages, au fil des ans

Chaque année depuis 2013, environ neuf étudiants sur dix disent qu’ils feront probablement une demande de permis dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme une fois qu’ils en connaissent les avantages. Il n’y a qu’en 2015 où seulement huit étudiants sur dix environ ont indiqué qu’ils feraient probablement une demande.

| Année : 2013 (n=1 290) | Année : 2014 (n=1 044) | Année : 2015 (n=840) | Année : 2016 (n=725) | |

|---|---|---|---|---|

| Très probable | 58 % | 58 % | 49 % | 53 % |

| Assez probable | 32 % | 31 % | 34 % | 35 % |

| Assez improbable | 4 % | 5 % | 5 % | 3 % |

| Très improbable | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |

| Ne sait pas / incertain(e) | 4 % | 4 % | 10 % | 7 % |

Q29. Si vous saviez qu’en déposant une demande de permis dans les six mois qui suivent l’obtention de votre diplôme, vous pourriez être exempté des frais d’ouverture de dossier et de la cotisation pour la première année à titre d’ingénieur stagiaire ou junior, dans quelle mesure serait-il probable que vous fassiez une demande de permis dans ce délai de six mois?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 %.

6.5 Programme de membre étudiant

Environ six étudiants sur dix ont entendu parler du programme de membre étudiant, y compris environ trois sur dix qui en sont actuellement membres, deux sur dix qui sont intéressés à en faire partie et un sur dix qui en a entendu parler, mais qui ne souhaite pas en faire partie.

Inversement, environ quatre étudiants sur dix n’ont jamais entendu parler de ce programme. De ce nombre, environ un sur quatre souhaite en faire partie et un sur sept ne le souhaite pas. Autrement dit, trois étudiants sur quatre sont soit membres, soit intéressés à en faire partie, tandis qu’un sur quatre ne l’est pas.

Il y a actuellement un pourcentage plus élevé de femmes que d’hommes qui indiquent faire partie du programme. Inversement, le pourcentage d’hommes à n’avoir jamais entendu parler du programme de membre étudiant et à ne pas souhaiter en faire partie est plus élevé.

| Sexe* : Homme (n=1723) | Sexe* : Femme (n=499) | Âge : Moins de 23 ans (n=1600) | Âge : 24-26 (n=405) | Âge : 27 + (n=217) | |

|---|---|---|---|---|---|

| J’en suis actuellement membre. | 29 % | 32 % | 29 % | 25 % | 39 % |

| J’en ai entendu parler et j’aimerais en faire partie. | 20 % | 21 % | 19 % | 23 % | 23 % |

| J’en ai entendu parler, mais je ne souhaite pas en faire partie. | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 8 % |

| Je n’en ai jamais entendu parler, mais j’aimerais en faire partie | 25 % | 29 % | 26 % | 27 % | 19 % |

| Je n’en ai jamais entendu parler, et je ne souhaite pas en faire partie | 17 % | 9 % | 16 % | 15 % | 11 % |

Q32. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux dans quelle mesure vous connaissez le programme de membre étudiant offert par certains des organismes provinciaux/territoriaux de réglementation du génie?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

* Différence statistique significative. Khi carré p=0,000

6.6 Intention de rester au Canada

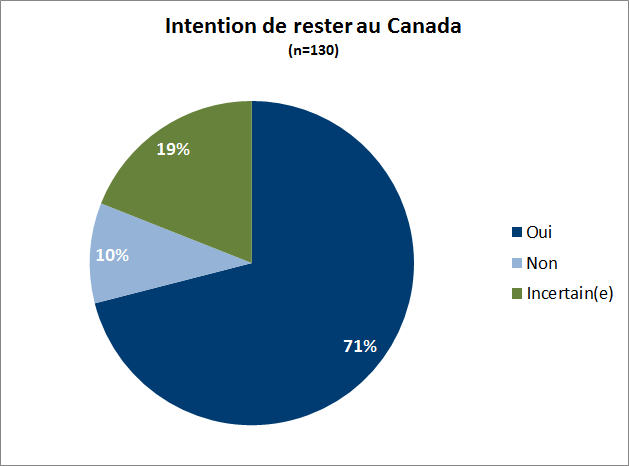

On a demandé aux étudiants qui ne sont pas des résidents permanents du Canada (environ 6 %) s’ils avaient l’intention de rester au Canada après l’obtention de leur diplôme. Environ sept étudiants sur dix en ont l’intention et deux sur dix sont incertains. Seulement un sur dix n’a pas l’intention de rester au Canada.

6.6.1 Intention de rester au Canada, au fil des ans

Comparativement à 2015, il y a moins d’étudiants en 2016 qui ont l’intention de rester au Canada.

| Année : 2015 (n=170) | Année : 2016 (n=130) | |

|---|---|---|

| Oui | 62 % | 71 % |

| Non | 16 % | 10 % |

Q36A. Prévoyez-vous de rester au Canada après l’obtention de votre diplôme?

Note : Le total des colonnes peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

6.6.2 Raisons de ne pas rester

On a demandé aux treize répondants qui ne prévoient pas rester quelles étaient leurs raisons. Les réponses les plus courantes de ne pas rester au Canada sont les suivantes :

- Il y a de meilleures occasions d’emploi ou de meilleurs salaires ailleurs (n=6).

- Ils prévoient vivre ailleurs ou retourner dans leur pays (n=4).

- Après l’obtention de leur diplôme, ils prévoient étudier ailleurs qu’au Canada (n=2).

| Raisons | n | % |

|---|---|---|

| Meilleures occasions d’emploi/meilleur salaire ailleurs | 6 | 46 % |

| Je vivrai ailleurs/retournerai dans son mon pays | 4 | 31 % |

| J’étudierai ailleurs à l’étranger | 2 | 15 % |

| Je déménagerai/il y a de meilleurs emplois/choix aux États-Unis | 1 | 8 % |

| Le temps froid | 1 | 8 % |

| Je veux voyager | 1 | 8 % |

| Autre | 1 | 8 % |

Q36B. Pour quelle raison ne prévoyez-vous pas de rester au Canada?

Note : Comme les répondants pouvaient donner des réponses multiples, le total des colonnes peut différer de 100 %. Il faut tenir compte du fait que l’échantillon est petit.

7.0 Compréhension de la réglementation entourant l’exercice du génie

7.1 Besoin d’un permis d’exercice

La plupart des étudiants ont reconnu avec raison le besoin de détenir un permis d’exercice du génie pour les activités suivantes :

- Réaliser des travaux d’ingénierie de façon autonome. Tandis que plus de huit répondants sur dix indiquent que c’est le cas, presque un sur cinq répond que non (10 p. cent) ou qu’il ne le sait pas (6 %).

- Utiliser le titre « ingénieur ». Tandis que trois finissants sur quatre indiquent que c’est le cas, près de un sur quatre répond que ce n’est pas nécessaire (18 %) ou qu’il ne le sait pas (5 %).

La plupart des étudiants indiquent avec raison qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un permis d’exercice du génie pour les activités suivantes :

- Réaliser des travaux d’ingénierie sous la supervision d’un ingénieur titulaire de permis. Tandis qu’un répondant sur cinq déclare qu’un permis est nécessaire, trois sur quatre indiquent qu’il n’est pas nécessaire (77 %) ou ne pas le savoir (4 %).

7.1.1 Note concernant le besoin d’un permis

Comme le montre la figure ci-dessous, la moitié des finissants environ obtiennent une note élevée, donnant la bonne réponse aux trois affirmations (c’est-à-dire, il faut un permis pour réaliser des travaux d’ingénierie de façon autonome et utiliser le titre « ingénieur » mais non sous la supervision d’un ingénieur titulaire de permis).

Indépendamment de l’âge et du sexe, il n’y a pas d’écart statistique dans le nombre de bonnes réponses.

| Note concernant le besoin d’un permis |

Sexe : Homme (n=1 723) | Sexe : Femme (n=499) | Âge : 23 ans ou moins (n=1 600) | Âge : 24 à 26 ans (n=405) | Âge : 27 ans ou plus (n=217) |

|---|---|---|---|---|---|

| Élevé (3 exacts) | 50 % | 56 % | 52 % | 51 % | 52 % |

| Moyen (2 exacts) | 40 % | 32 % | 38 % | 37 % | 38 % |

| Limité (1 exact) | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |

| Nul (0 exact) | 2 % | 4 % | 2 % | 4 % | 2 % |

Q. 8. D’après vous, est-il nécessaire de détenir un permis d’ingénieur pour pouvoir…

Note : Le total des pourcentages peut différer de 100 en raison des arrondissements de chiffres.

7.1.2 Besoin d’un permis de travail, au fil des ans

Au fil du temps, la perception qu’un ingénieur doit détenir un permis d’exercice pour travailler de façon autonome est demeurée constante, plus de huit personnes sur dix répondant que oui. La perception qu’il faut détenir un permis d’exercice pour utiliser le titre « ingénieur » était en baisse mais elle a remonté dans le plus récent sondage.