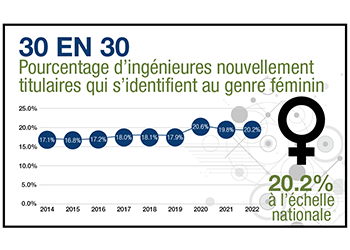

L’initiative « 30 en 30 » – l’objectif que s’est fixé la profession d’ingénieur de faire en sorte que 30 % des ingénieurs nouvellement titulaires soient des femmes d’ici 2030 – a été lancée à l’échelle nationale en 2014. Depuis sa mise en œuvre, le pourcentage d’ingénieures nouvellement titulaires a affiché une tendance positive, quoique modeste, passant de 17,1 % en 2014 à 20,2 % en 2022.

Au nom d’Ingénieurs Canada, la société Prairie Research Associates (PRA) Inc. a effectué une analyse contextuelle et une évaluation formative de la première décennie du projet 30 en 30 et a présenté ses conclusions lors de la Conférence 30 en 30 de cette année, le 22 mai 2024, à Winnipeg, au Manitoba. La recherche indique qu’en dépit de ces modestes progrès, l’objectif de 30 en 30 ne sera probablement pas atteint, mais que l’amélioration de l’équité des genres dans la profession d’ingénieur demeure un objectif indispensable.

La première décennie de 30 en 30

Les conférenciers François Dumaine et Susanna Beaudin, tous deux associés chez PRA Inc., ont présenté les résultats de l’initiative 30 en 30 au cours de ses 10 premières années d’existence.

Après l’établissement de l’objectif en 2014, de nouvelles mesures de rapport ont été définies en 2015. Des groupes de travail et un plan stratégique ont été mis en place en 2019. En 2021, la première Conférence annuelle 30 en 30 a eu lieu.

Tout au long de ces années, Ingénieurs Canada a également produit un certain nombre de ressources destinées à la communauté des ingénieurs – comme des guides, un webinaire de formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion, et le guide Gérer les transitions qui porte sur les congés parentaux – le tout dans le but de faire progresser l’équité, la diversité et l’inclusion dans le domaine du génie.

Pourtant, 30 en 30 a également connu des revers. La profession d’ingénieur n’existe pas en vase clos et subit les effets des tendances externes. Dumaine et Beaudin ont souligné, par exemple, que la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les femmes dans les milieux de travail du monde entier, dans de nombreux secteurs, et non seulement dans celui du génie. De l’avis général, la pandémie a exacerbé certaines disparités déjà existantes entre les genres. En effet, les progrès réalisés pour combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes au Canada ont été interrompus à cause de la pandémie, l’augmentation des responsabilités familiales et leur répartition inégale ont aggravé les conditions de travail des femmes, et la pandémie a poussé les immigrantes qualifiées vers le chômage ou des emplois moins qualifiés ou moins stables.

D’autre part, la profession d’ingénieur évolue également dans un monde qui semble de plus en plus conscient des questions de justice sociale, et l’évaluation formative de 30 en 30 a révélé que l’objectif de rendre la profession d’ingénieur plus inclusive demeure très pertinent. Et malgré des progrès modestes dans le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires, l’évaluation de Dumaine et Beaudin a révélé que l’initiative 30 en 30 a contribué à attirer l’attention et à susciter le dialogue public sur la question de l’égalité des genres dans le domaine du génie, ce qui était plus que nécessaire. Elle a contribué à renforcer les relations entre les différents groupes travaillant sur l’égalité des genres en génie, ce qui a permis de mieux consolider les activités de défense des droits. La marque 30 en 30 a également gagné en poids et en crédibilité, aidant ainsi les parties intéressées à faire adopter leurs propres initiatives et programmes . L’initiative 30 en 30 a également contribué à générer des recherches sur les obstacles que les femmes continuent de rencontrer dans le domaine du génie.

Obstacles persistants à la participation des femmes en génie

Le thème de la Conférence 30 en 30 de cette année, « Transformer les connaissances en actions au profit de l’équité des genres dans le domaine du génie », mettait l’accent sur l’utilisation des enseignements tirés par la communauté du génie au cours de la première décennie de 30 en 30 afin de recentrer les efforts et de stimuler les progrès au cours des six prochaines années, à l’approche de 2030. La première décennie de 30 en 30 a vu la réalisation d’un nombre important de recherches, tant par Ingénieurs Canada que par d’autres acteurs de l’écosystème du génie, qui ont permis de mieux comprendre les obstacles qui entravent encore la participation des femmes en génie.

Il s’agit notamment des obstacles au recrutement qui dissuadent les filles et les femmes d’étudier les matières des STIM aux niveaux secondaire et postsecondaire, des obstacles au maintien en poste qui peuvent pousser les femmes à abandonner le génie, et des obstacles à l’avancement professionnel qui empêchent les femmes de progresser au sein d’une organisation, d’une faculté ou d’une entreprise.

Outre ces obstacles à la participation des femmes à la formation et à la main-d’œuvre en génie, Dumaine et Beaudin ont souligné que, puisque l’objectif de 30 en 30 est intrinsèquement lié à l’obtention du permis d’exercice, les obstacles et les voies d’accès à ce permis sont également des facteurs importants dans l’évaluation de l’initiative 30 en 30. La recherche a révélé que les interruptions de carrière, telles que les congés de maternité et parentaux ou les changements d’emploi, peuvent retarder ou dissuader les diplômées d’obtenir leur titre professionnel. Le manque de soutien, comme l’engagement limité des organismes de réglementation envers le mentorat, ajoute à la confusion entourant l’obtention du permis d’exercice et au sentiment d’être dépassée. Enfin, les diplômées en génie ne reconnaissent pas toutes la valeur du permis d’exercice, en particulier si leur travail n’est pas lié à la sécurité du public.

Reconnaissant le large éventail de parties intéressées qui exercent une influence sur ces obstacles à l’égalité des genres en génie – de l’éducation au milieu de travail, en passant par la réglementation –l’allocution de Dumaine et Beaudin à la Conférence 30 par 30 a été suivie d’un atelier où les participant.e.s ont été invité.e.s à réfléchir à leur position de pouvoir et d’influence dans l’écosystème du génie. Animé par Sarah Saska et Steph Rebello de Feminuity, une société de conseil en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, l’atelier a proposé aux participant.e.s d’identifier le degré d’influence ou de contrôle qu’ils ou elles peuvent exercer pour contrer les obstacles à la participation des femmes en génie, que ce soit à un niveau personnel ou interpersonnel, ou qu’ils ou elles soient chef.fe.s d’équipe, employeurs, membres d’établissements d’enseignement, ou qu’ils ou elles jouent un rôle dans les politiques et la gouvernance de la profession.

L’atelier de Feminuity à la Conférence 30 en 30 a encouragé toutes les personnes présentes à réfléchir à la manière dont elles peuvent faire progresser l’égalité des genres en génie par leurs actions individuelles dans leur sphère d’influence, parce que nous avons tous un rôle à jouer pour faire avancer l’équité des genres en génie.

L’avenir de l’initiative 30 en 30 et de l’équité des genres en génie

Sur la base de leur analyse contextuelle et de leur évaluation de la première décennie de 30 en 30, Dumaine et Beaudin ont conclu en avançant qu’il pourrait être avantageux de repositionner l’initiative 30 en 30 afin de mieux mobiliser les parties intéressées dans l’ensemble de l’écosystème du génie.

Ils ont souligné que de nombreuses parties prenantes exercent une influence sur l’écosystème du génie au Canada. Bien que l’obtention du permis d’exercice demeure un objectif approprié pour l’initiative 30 en 30, Dumaine et Beaudin ont suggéré de l’élargir en incluant d’autres objectifs complémentaires « appartenant » à d’autres groupes intéressés et axés sur d’autres parties de l’écosystème du génie. Ainsi, le repositionnement de 30 en 30 peut renouveler l’engagement, clarifier les objectifs et les responsabilités, et créer un élan et une adhésion de la part d’un plus grand nombre de parties intéressées qui ont une influence sur la culture du génie.

« Cette conférence nous a permis à tous et à toutes de réfléchir profondément à la façon dont nous, en raison de notre position unique dans l’écosystème, détenons des leviers pour faire changer les choses et pouvons les utiliser », a déclaré Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques à Ingénieurs Canada, au sujet du pouvoir et de l’influence, lors de son allocution de clôture à la Conférence annuelle 30 en 30.

« Je veux que toutes les personnes présentes ici aujourd’hui sachent qu’Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation demeurent déterminés à éliminer les obstacles systémiques, les préjugés et les stéréotypes qui entravent les progrès et limitent les possibilités des femmes et d’autres groupes marginalisés dans le domaine du génie. Il est de notre responsabilité collective de démanteler ces obstacles, de favoriser un environnement inclusif et de créer des possibilités pour tous. »

« En regardant vers l’avenir, ne laissons pas les connaissances acquises au cours de cette conférence rester confinées à l’intérieur de ces murs, a lancé Nancy Hill, alors présidente d’Ingénieurs Canada, lors de la clôture de la conférence. Il est de notre devoir de ramener ces discussions, ces recommandations et ces pratiques exemplaires dans nos établissements, organisations et communautés respectifs. »

Ingénieurs Canada compte se baser sur les recherches et les recommandations de PRA Inc. pour regrouper et réorienter ses efforts et ceux du réseau 30 par 30 au cours de l’année à venir.

« Tous les membres de l’écosystème du génie ont un rôle à jouer dans la promotion de l’équité des genres dans la profession et, au cours de la prochaine année, nous allons recentrer nos efforts dans le cadre de l’initiative 30 en 30 et accroître l’incorporation d’une approche systémique dans ce travail, a indiqué Kim Bouffard, gestionnaire, Appartenance et Engagement à Ingénieurs Canada. Nous allons élargir le programme des Champions 30 en 30 afin de continuer de travailler de façon plus stratégique avec les employeurs, les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de réglementation du génie. Et nous allons créer une nouvelle stratégie de recrutement et de maintien en poste qui intégrera mieux la perspective intersectionnelle et la pensée systémique. »

Dans son allocution de clôture à la Conférence 30 en 30, Kim Bouffard a interpelé les participant.e.s en leur demandant s’ils étaient prêts à changer la culture de la profession d’ingénieur.

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous comprenons les problèmes, les obstacles, a-t-elle dit. En tant que profession, les ingénieur.e.s possèdent les compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes et sont considéré.e.s comme des professionnel.le.s de la résolution de problèmes. Et nous savons que les ingénieur.e.s n’ont pas peur du travail. La question n’est pas de savoir si nous pouvons changer, mais si nous sommes prêts à le faire. Et sommes-nous prêts à faire ce qui doit être fait ? C’est-à-dire donner la priorité à l’amélioration de cette profession, en nous appuyant sur tout ce que nous avons appris et en agissant en conséquence. »

« J’aimerais conclure en vous disant ceci : tout au long de la conférence et aujourd’hui même, j’ai entendu nombre d’entre vous faire de multiples références à la prochaine génération d’ingénieurs. Ne reportons pas ce problème sur la prochaine génération alors que nous pouvons le résoudre, ensemble, pour elle. »